Б. Капиллярная кайма

Переходим теперь к вопросу о распределении и поведении воды в капил-

лярной кайме.

В первом разделе настоящей главы мы уже указывали на то, что рас-

пределение влаги в капиллярной кайме аналогично тому распределению

влаги в колонне из почвы или грунта, опущенной нижним концом в воду,

которое устанавливается по прошествии более или менее длительного

времени, т. е. после того, как распределение влаги сделается более или

менее близким к «равновесному».

Хорошо известно, что вода из внешнего сосуда капиллярно поднимается

по колонне почвы или грунта\Возможность такого поднятия определяется

тем фактом, что поры почвы и грунта, как правило, обладают столь малыми

размерами, что при поступлении в эти поры

влаги на поверхности, ограничивающей скоп-

ления последней, возникают вогнутые мени-

ски различной кривизны, благодаря чему соз-

дается возможность для возникновения и про-

явления капиллярных, или менисковых сил)

СЭта возможность может быть доказана

путем весьма простого опыта. Если мы возь-

мем стеклянную трубку, наполним ее ка-

кой-либо почвой или грунтом и опустим ко-

нец этой трубки в воду, мы заметим, как в

почвенной колонке, заключенной в трубку,

начнет подниматься влага; передвижение ее

легко заметить по изменению (потемнению)

цвета почвенной колонки. Такое восходящее

передвижение влаги в почвенной колонке и

обусловливается

капиллярными силами.

Аналогичный результат можно получить и в

том случае, если вместо трубки с насыпной

почвенной колонной мы возьмем монолит

почвы в ее естественном сложении.

Поднятие воды в почвенной колонне с

течением времени будет замедляться, как это

не трудно установить, отмечая периодически

на стенке стеклянной трубки положение

границы смачивания. По прошествии неко-

торого времени, измеряемого часами или немногими днями для песча-

ных^грунтов и многими неделями и даже месяцами для грунтов тяжелого

механического состава, капиллярный подъем воды в колонне почти пре-

кращается, достигнув своей наибольшей величины. Полного прекраще-

ния подъема, особенно для грунтов тяжелого механического состава,

добиться не удается, так как капиллярное передвижение в дальнейшем

переходит в пленочное.

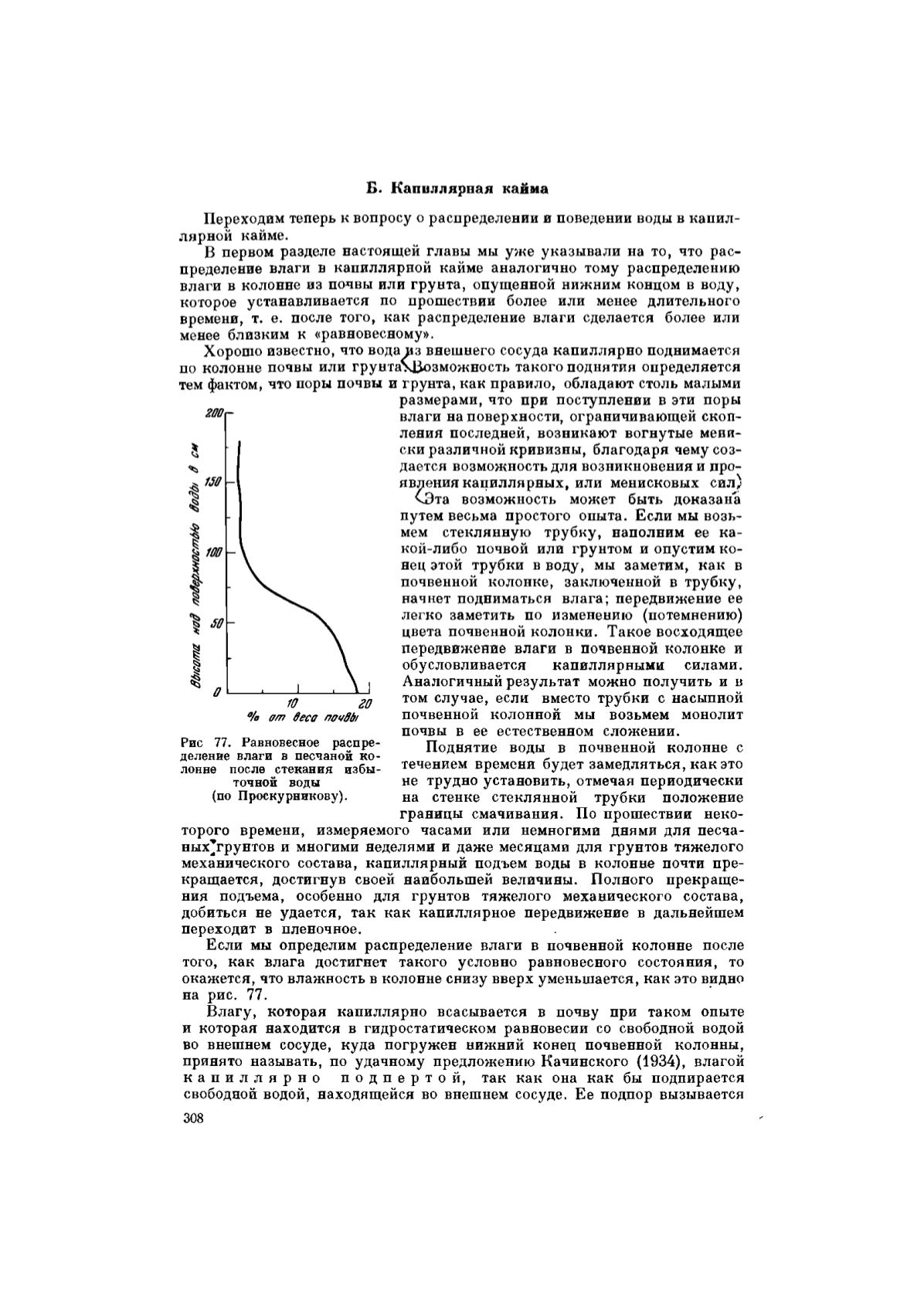

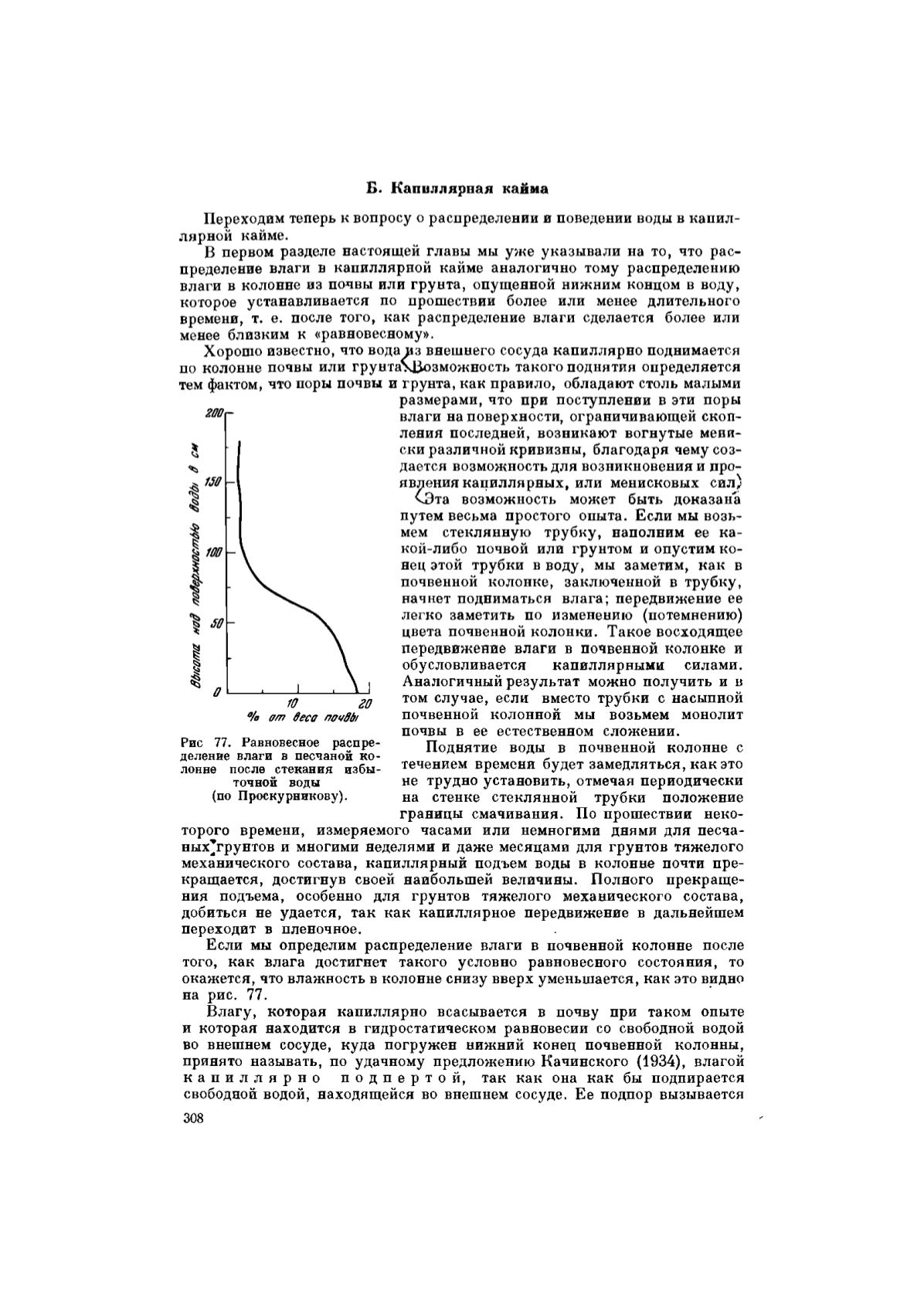

Если мы определим распределение влаги в почвенной колонне после

того, как влага достигнет такого условно равновесного состояния, то

окажется, что влажность в колонне снизу вверх уменьшается, как это видно

на рис. 77.

Влагу, которая капиллярно всасывается в почву при таком опыте

и которая находится в гидростатическом равновесии со свободной водой

во внешнем сосуде, куда погружен нижний конец почвенной колонны,

принято называть, по удачному предложению Качинского (1934), влагой

к а п и л л я р н о

п о д п е р т о й , так как она как бы подпирается

свободной водой, находящейся во внешнем сосуде. Ее подпор вызывается

308»

10

20

°/о от веса поивЬ/

Рис 77. Равновесное распре-

деление влаги в песчаной ко-

лонне после стекания избы-

точной воды

(по Проскурникову).

Электронная книга СКБ ГНУ Россельхозакадемии