от 30 до 4—5%, и в) верхнюю, от 100 до 180 см, в которой влажность

остается примерно постоянной и равной в среднем 4%. К капиллярной

кайме относятся первая и вторая части.

Высота колонны, по данным Проскурникова (1948а), не оказывает

существенного влияния на влажность, в частности на влажность нижней

зоны, вопреки указаниям Лебедева (1936, стр. 134).

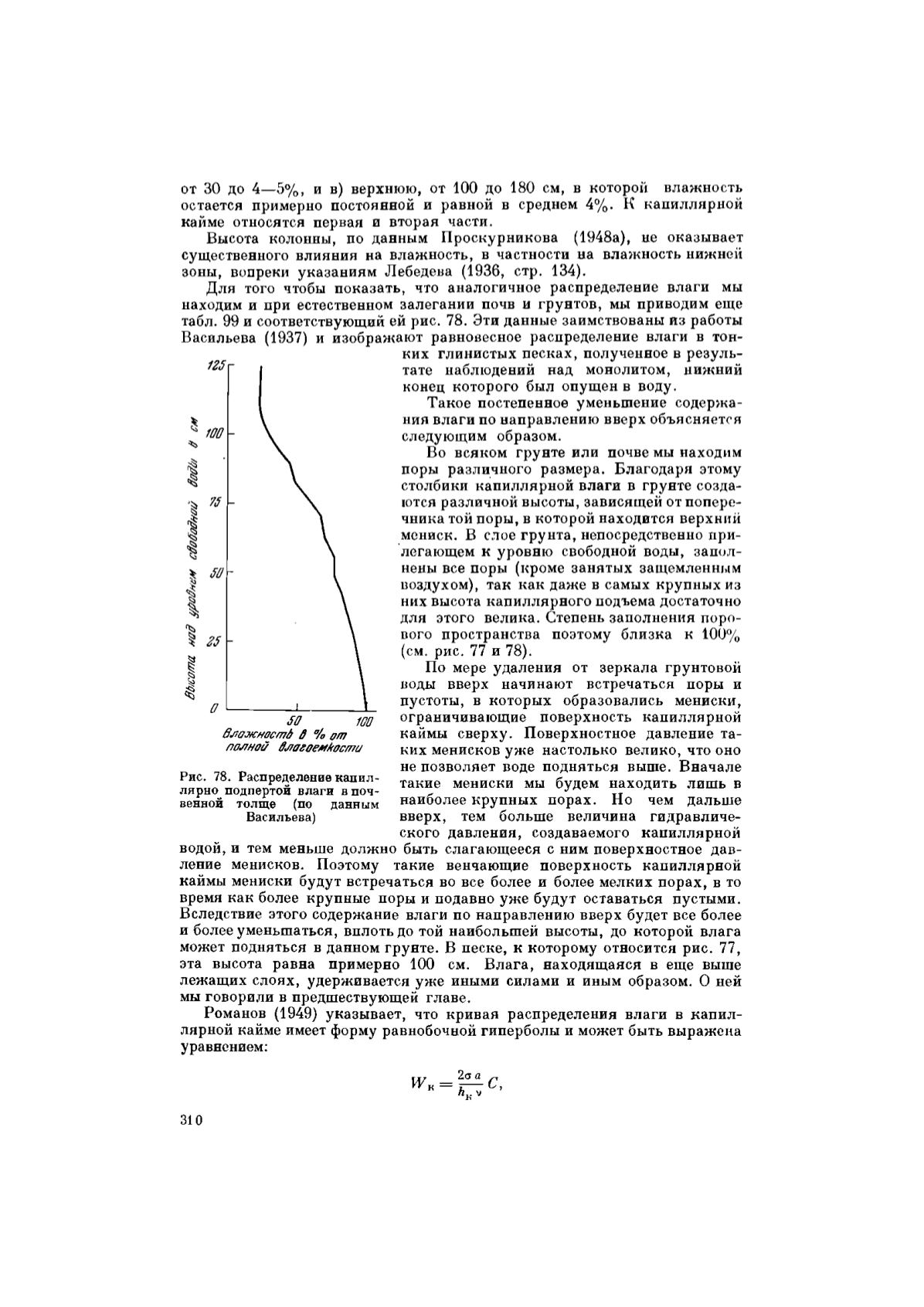

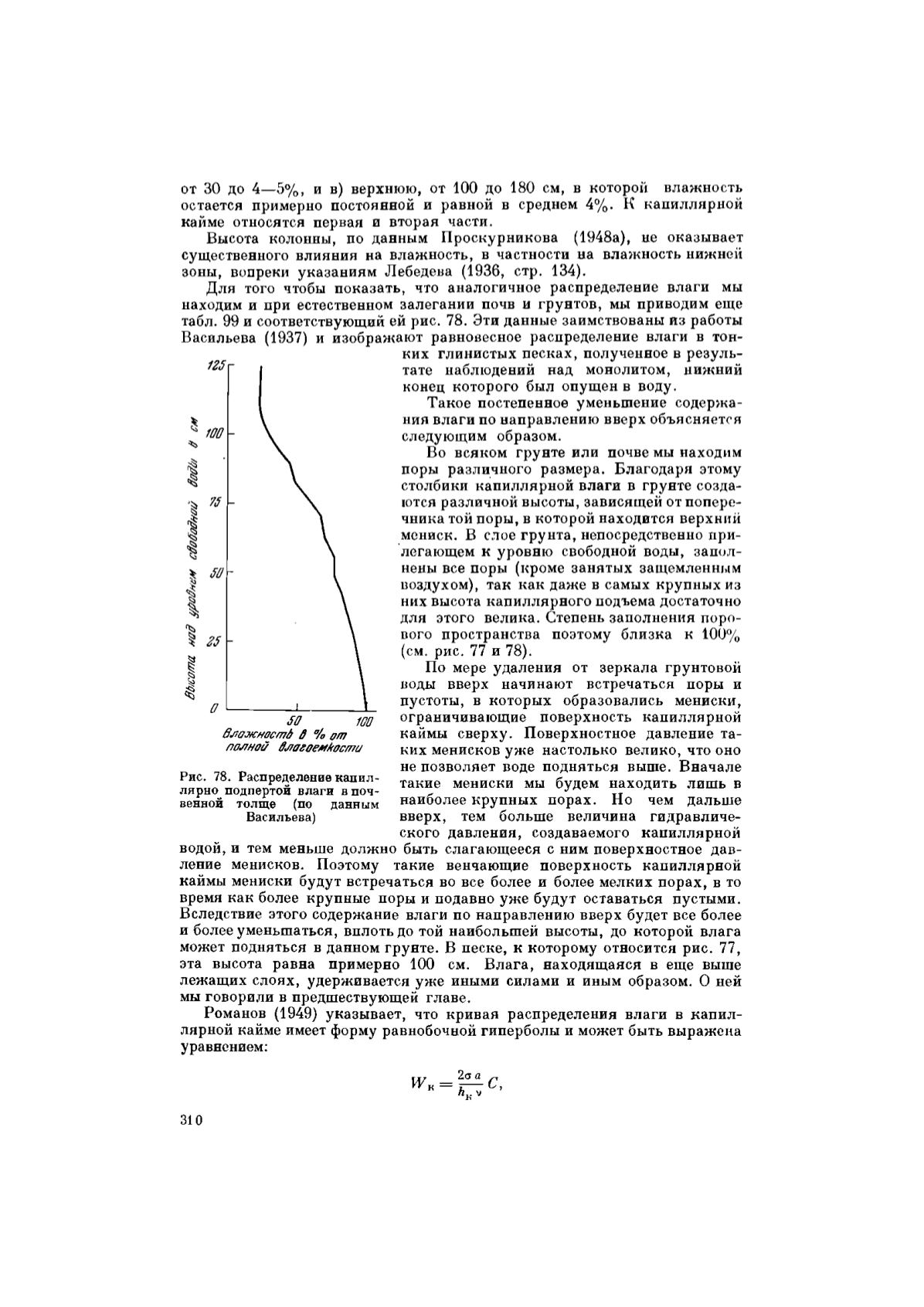

Для того чтобы показать, что аналогичное распределение влаги мы

находим и при естественном залегании почв и грунтов, мы приводим еще

табл. 99 и соответствующий ей рис. 78. Эти данные заимствованы из работы

Васильева (1937) и изображают равновесное распределение влаги в тон-

ких глинистых песках, полученное в резуль-

тате наблюдений над монолитом, нижний

конец которого был опущен в воду.

Такое постепенное уменьшение содержа-

ния влаги по направлению вверх объясняется

следующим образом.

Во всяком грунте или почве мы находим

поры различного размера. Благодаря этому

столбики капиллярной влаги в грунте созда-

ются различной высоты, зависящей от попере-

чника той поры, в которой находится верхний

мениск. В слое грунта, непосредственно при-

легающем к уровню свободной воды, запол-

нены все поры (кроме занятых защемленным

воздухом), так как даже в самых крупных из

них высота капиллярного подъема достаточно

для этого велика. Степень заполнения поро-

вого пространства поэтому близка к 100%

(см. рис. 77 и 78).

По мере удаления от зеркала грунтовой

воды вверх начинают встречаться поры и

пустоты, в которых образовались мениски,

ограничивающие поверхность капиллярной

каймы сверху. Поверхностное давление та-

ких менисков уже настолько велико, что оно

не позволяет воде подняться выше. Вначале

такие мениски мы будем находить лишь в

наиболее крупных порах. Но чем дальше

вверх, тем больше величина гидравличе-

ского давления, создаваемого капиллярной

водой, и тем меньше должно быть слагающееся с ним поверхностное дав-

ление менисков. Поэтому такие венчающие поверхность капиллярной

каймы мениски будут встречаться во все более и более мелких порах, в то

время как более крупные поры и подавно уже будут оставаться пустыми.

Вследствие этого содержание влаги по направлению вверх будет все более

и более уменьшаться, вплоть до той наибольшей высоты, до которой влага

может подняться в данном грунте. В песке, к которому относится рис. 77,

эта высота равна примерно 100 см. Влага, находящаяся в еще выше

лежащих слоях, удерживается уже иными силами и иным образом. О ней

мы говорили в предшествующей главе.

Романов (1949) указывает, что кривая распределения влаги в капил-

лярной кайме имеет форму равнобочной гиперболы и может быть выражена

уравнением:

50

100

влажностб О% от

полной 0<лаеоем/(ости

Рис. 78. Распределение капил-

лярно подпертой влаги в поч-

венной толще (по

данным

Васильева)

W —

310»

Электронная книга СКБ ГНУ Россельхоз кадемии