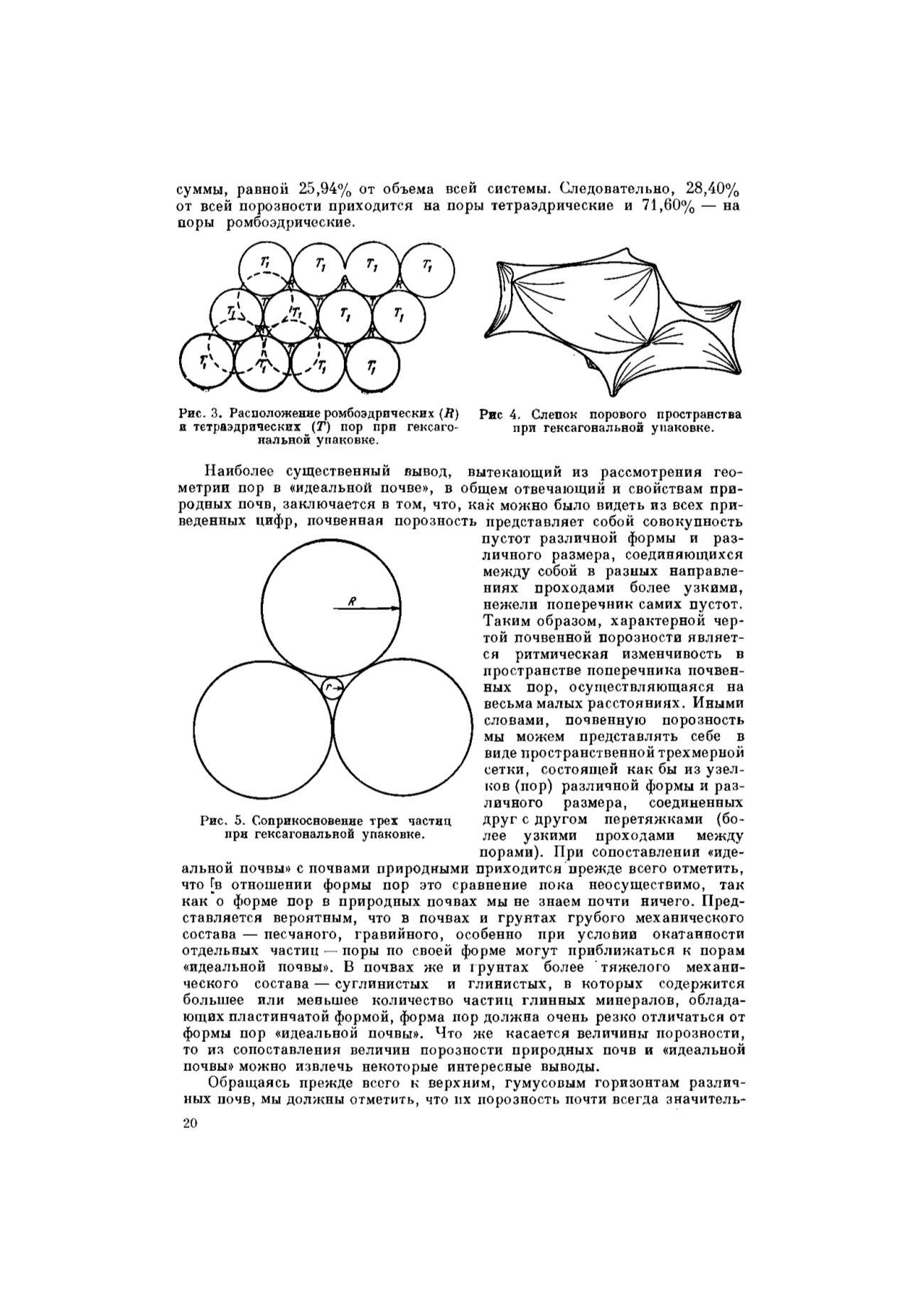

суммы, равной 25,94% от объема всей системы. Следовательно, 28,40%

от всей порозности приходится на поры тетраэдрические и 71,60% — на

поры ромбоэдрические.

Рис. 3. Расположение ромбоэдрических (R)

и тетраэдрических (Г) пор при гексаго-

нальной упаковке.

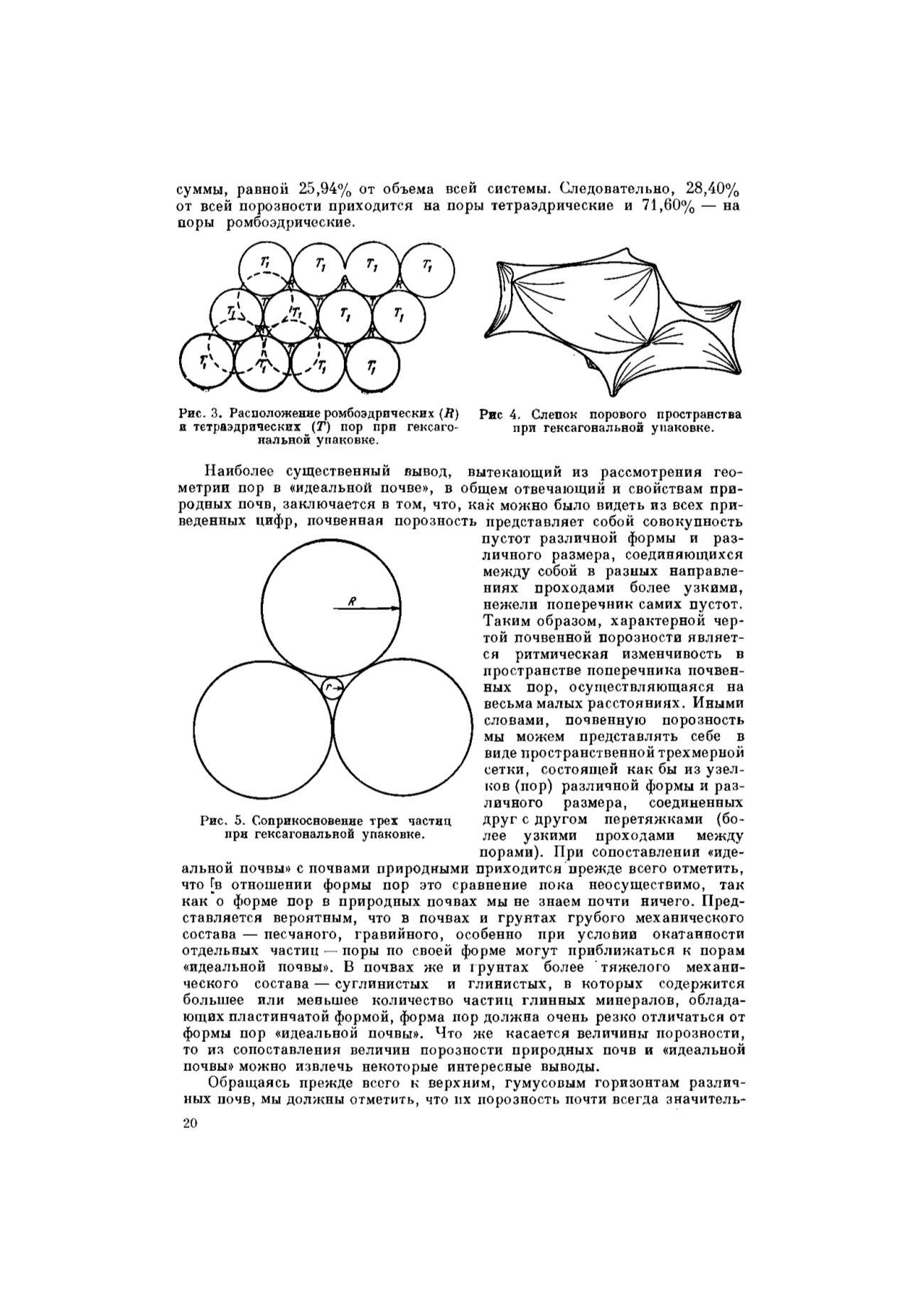

Рис 4. Слепок норового пространства

при гексагональной упаковке.

Наиболее существенный вывод, вытекающий из рассмотрения гео-

метрии пор в «идеальной почве», в общем отвечающий и свойствам при-

родных почв, заключается в том, что, как можно было видеть из всех при-

веденных цифр, почвенная порозность представляет собой совокупность

пустот различной формы и раз-

личного размера, соединяющихся

между собой в разных направле-

ниях проходами более узкими,

нежели поперечник самих пустот.

Таким образом, характерной чер-

той почвенной порозности являет-

ся ритмическая изменчивость в

пространстве поперечника почвен-

ных пор, осуществляющаяся на

весьма малых расстояниях. Иными

словами, почвенную порозность

мы можем представлять себе в

виде пространственной трехмерной

сетки, состоящей как бы из узел-

ков (пор) различной формы и раз-

личного размера,

соединенных

друг с другом перетяжками (бо-

лее узкими проходами

между

порами). При сопоставлении «иде-

альной почвы» с почвами природными приходится прежде всего отметить,

что [в отношении формы пор это сравнение пока неосуществимо, так

как о форме пор в природных почвах мы не знаем почти ничего. Пред-

ставляется вероятным, что в почвах и грунтах грубого механического

состава — песчаного, гравийного, особенно при условии окатанности

отдельных частиц — поры по своей форме могут приближаться к порам

«идеальной почвы». В почвах же и грунтах более тяжелого механи-

ческого состава — суглинистых и глинистых, в которых содержится

большее или меньшее количество частиц глинных минералов, облада-

ющих пластинчатой формой, форма пор должна очень резко отличаться от

формы пор «идеальной почвы». Что же касается величины порозности,

то из сопоставления величин порозности природных почв и «идеальной

почвы» можно извлечь некоторые интересные выводы.

Обращаясь прежде всего к верхним, гумусовым горизонтам различ-

ных почв, мы должны отметить, что их порозность почти всегда значитель-

Рис. 5. Соприкосновение трех частиц

при гексагональной упаковке.

20

Электронная книга СКБ ГНУ Россельхозакадемии