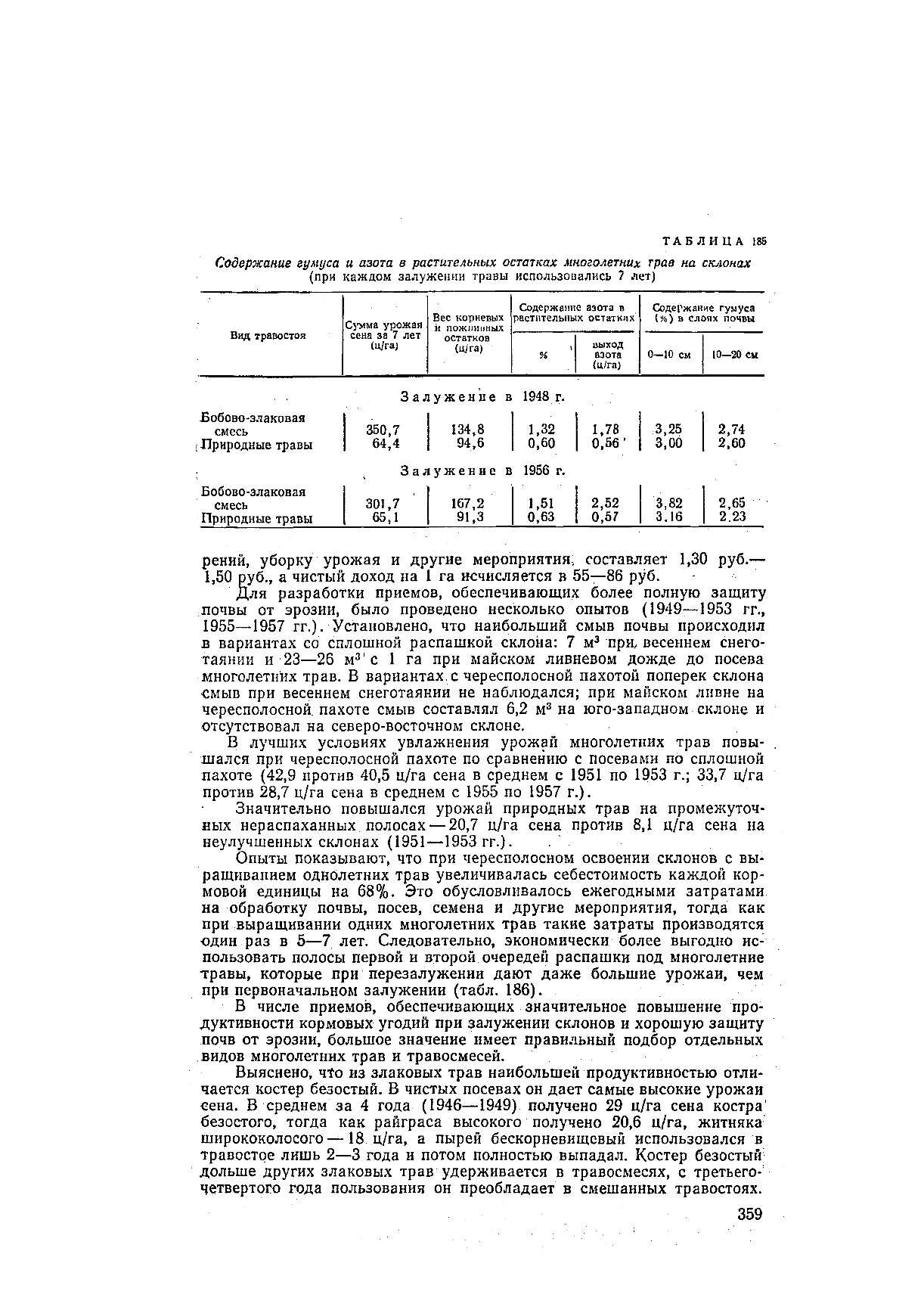

Содержание гумуса и азота в растительных остатках многолетних трав на склонах

(п р и к а ж д о м з а л у ж е н и и тр а в ы и сп о л ь зо в а л и сь 7 лет)

Т А Б Л И Ц А

185

Вид травостоя

Сумма урожая

сена за 7 лет

(u/raj

Вес корневых

н пожни иных

остатков

(ц/га)

Содержание азота в

растительных остатках

Содержание гумуса

(%) в слоях почвы

1

%

выход

азота

(ц/га)

0—10 см 10-20 см

З а л у ж е н и е в 1948 г.

Бобово-злаковая

смесь

350,7

134,8

1,32 1,78 3,25 2,74

Природные травы

64,4

94,6

0,60 0,56'

3,00 2,60

З а л у ж е н и е в 1956 г.

Бобово-злаковая

■

смесь

301,7

167,2

1,51 2,52 3,82 2,65

Природные травы

65,1

91,3

0,63 0,57 3.16 2.23

рений, уборку урожая и другие мероприятия, составляет 1,30 руб.—

1,50 руб., а чистый доход на 1 га исчисляется в 55—86 руб.

Для разработки приемов, обеспечивающих более полную защиту

почвы от эрозии, было проведено несколько опытов (1949—1953 гг.,

1955—1957 гг.). Установлено, что наибольший смыв почвы происходил

в вариантах со сплошной распашкой склона: 7 м3 при, весеннем снего

таянии и 23—26 м3'с 1 га при майском ливневом дожде до посева

многолетних трав. В вариантах, с чересполосной пахотой поперек склона

смыв при весеннем снеготаянии не наблюдался; при майском ливне на

чересполосной, пахоте смыв составлял 6,2 м3 на юго-западном склоне и

отсутствовал на северо-восточном склоне.

В лучших условиях увлажнения урожай многолетних трав повы

шался при чересполосной пахоте по сравнению с посевами по сплошной

пахоте (42,9 против 40,5 ц/га сена в среднем с 1951 по 1953 г.; 33,7 ц/га

против 28,7 ц/га сена в среднем с 1955 по 1957 г.).

Значительно повышался урожай природных трав на промежуточ

ных нераспаханных полосах —20,7 ц/га сена против 8,1 ц/га сена на

неулучшенных склонах (1951—1953 гг.) .

Опыты показывают, что при чересполосном освоении склонов с вы

ращиванием однолетних трав увеличивалась себестоимость каждой кор

мовой единицы на 68%. Это обусловливалось ежегодными затратами

на обработку почвы, посев, семена и другие мероприятия, тогда как

при выращивании одних многолетних трав такие затраты производятся

один раз в 5—7 лет. Следовательно, экономически более выгодно ис:

пользовать полосы первой и второй очередей распашки под многолетние

травы, которые при перезалужении дают даже большие урожаи, чем

при первоначальном залужении (табл. 186).

В числе приемов, обеспечивающих значительное повышение про

дуктивности кормовых угодий при залужении склонов и хорошую защиту

почв от эрозии, большое значение имеет правильный подбор отдельных

видов многолетних трав и травосмесей.

Выяснено, 4to из злаковых трав наибольшей продуктивностью отли

чается костер безостый. В чистых посевах он дает самые высокие урожаи

сена. В среднем за 4 года (1946—1949) получено 29 ц/га сена костра'

безостого, тогда как райграса высокого получено 20,6 ц/га, житняка

ширококолосого — 18 ц/га, а пырей бескорневищевый использовался в

травостое лишь 2—3 года и потом полностью выпадал. Костер безостый

дольше других злаковых трав удерживается в травосмесях, с третьего-

четвертого года пользования он преобладает в смешанных травостоях.

359

Научная электронная биб иотека ЦНСХБ