от 112,3 до 138 и в засушливых условиях 1964 г.—от 46 до 63,4 ц/га

(Ф. К. Тихомиров, Г. В. Денисов и др., 1965).

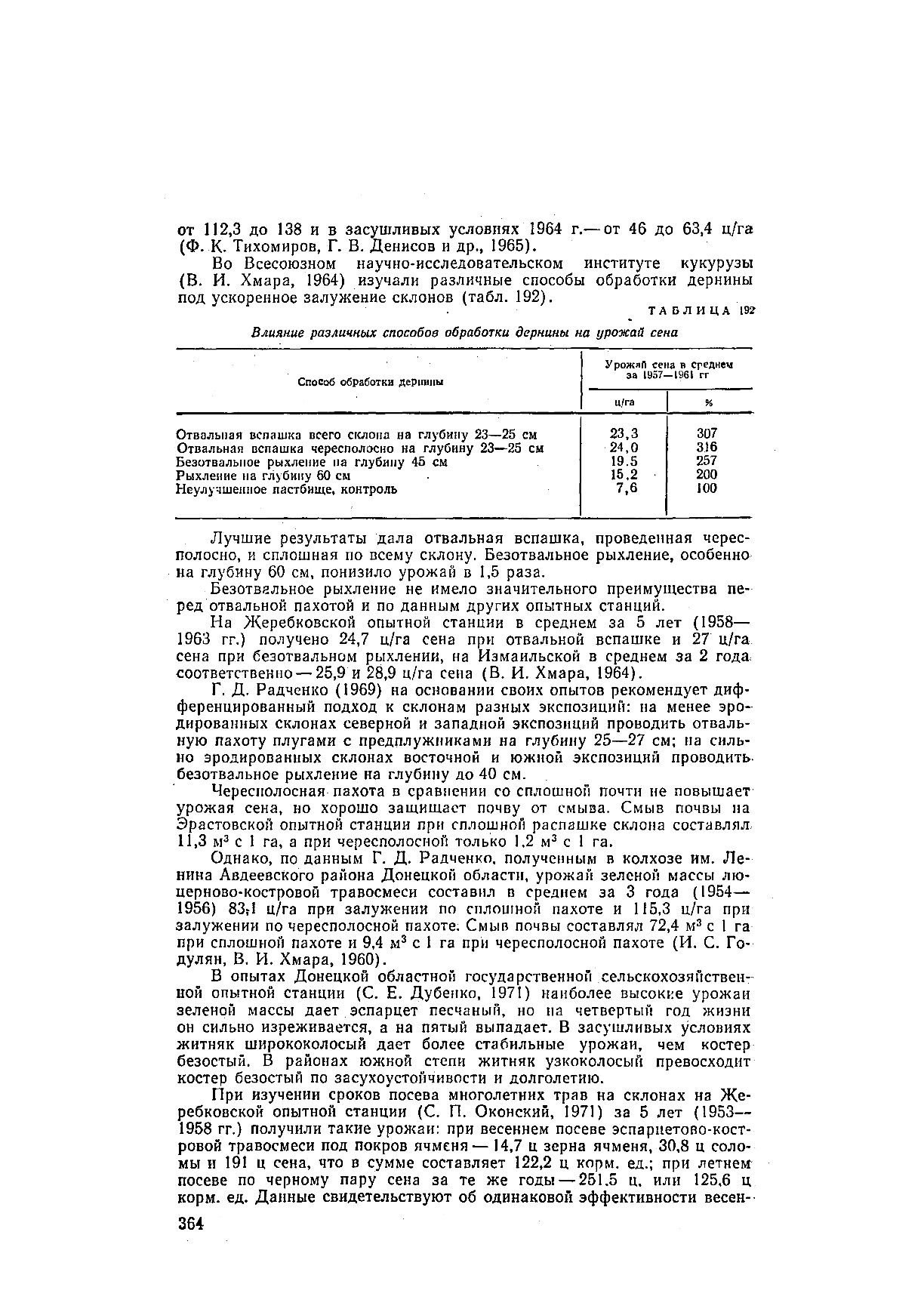

Во Всесоюзном научно-исследовательском институте кукурузы

(В. И. Хмара, 1964) изучали различные способы обработки дернины

под ускоренное залужение склонов (табл. 192).

Т А Б Л И Ц А 192

Влияние различных способов обработки дернины на урожай сена

Способ обработки дернины

УрожяП сена в среднем

за 1957—1961 гг

ц/га

%

Отвальная вспашка всего склона на глубину 23—25 см

23,3

307

Отвальная вспашка чересполосно на глубину 23—25 см

24,0

316

Безотвальное рыхление па глубину 45 см

19.5

257

Рыхление на глубину 60 см

15,2 •

200

Неулучшенное пастбище, контроль

7,6

100

Лучшие результаты дала отвальная вспашка, проведенная черес-

полосно, и сплошная по всему склону. Безотвальное рыхление, особенно

на глубину 60 см, понизило урожай в 1,5 раза.

Безотвальное рыхление не имело значительного преимущества пе

ред отвальной пахотой и по данным других опытных станций.

На Жеребковской опытной станции в среднем за 5 лет (1958—

1963 гг.) получено 24,7 ц/га сена при отвальной вспашке и 27 ц/га

сена при безотвальном рыхлении, на Измаильской в среднем за 2 года,

соответственно —25,9 и 28,9 ц/га сена (В. И. Хмара, 1964).

Г. Д. Радченко (1969) на основании своих опытов рекомендует диф

ференцированный подход к склонам разных экспозиций: на менее эро

дированных склонах северной и западной экспозиций проводить отваль

ную пахоту плугами с предплужниками на глубину 25—27 см; на силь

но эродированных склонах восточной и южной экспозиций проводить-

безотвальное рыхление на глубину до 40 см.

Чересполосная пахота в сравнении со сплошной почти не повышает

урожая сена, но хорошо защищает почву от смыва. Смыв почвы на

Эрастовской опытной станции при сплошной распашке склона составлял

11,3 м3 с 1 га, а при чересполосной только 1,2 м3 с 1 га.

Однако, по данным Г. Д. Радченко, полученным в колхозе им. Ле

нина Авдеевского района Донецкой области, урожай зеленой массы лю

церново-костровой травосмеси составил в среднем за 3 года (1954—

1956) 83?1 ц/га при залужении по сплошной пахоте и 115,3 ц/га при

залужении по чересполосной пахоте. Смыв почвы составлял 72,4 м3с 1 га

при сплошной пахоте и 9,4 м3 с 1 га при чересполосной пахоте (И. С. Го-

дул ян, В. И. Хмара, 1960).

В опытах Донецкой областной государственной сельскохозяйствен

ной опытной станции (С. Е. Дубенко, 1971) наиболее высокие урожаи

зеленой массы дает эспарцет песчаный, но на четвертый год жизни

он сильно изреживается, а на пятый выпадает. В засушливых условиях

житняк ширококолосый дает более стабильные урожаи, чем костер

безостый. В районах южной степи житняк узкоколосый превосходит

костер безостый по засухоустойчивости и долголетию.

При изучении сроков посева многолетних трав на склонах на Же

ребковской опытной станции (С. П. Оконский, 1971) за 5 лет (1953—

1958 гг.) получили такие урожаи: при весеннем посеве эспариетово-кост-

ровой травосмеси под покров ячменя— 14,7 ц зерна ячменя, 30,8 ц соло

мы и 191 ц сена, что в сумме составляет 122,2 ц корм, ед.; при летнем

посеве по черному пару сена за те же годы — 251.5 ц, или 125,6 ц

корм. ед. Данные свидетельствуют об одинаковой эффективности весен

364

Научная электронная библиот ка ЦНСХБ