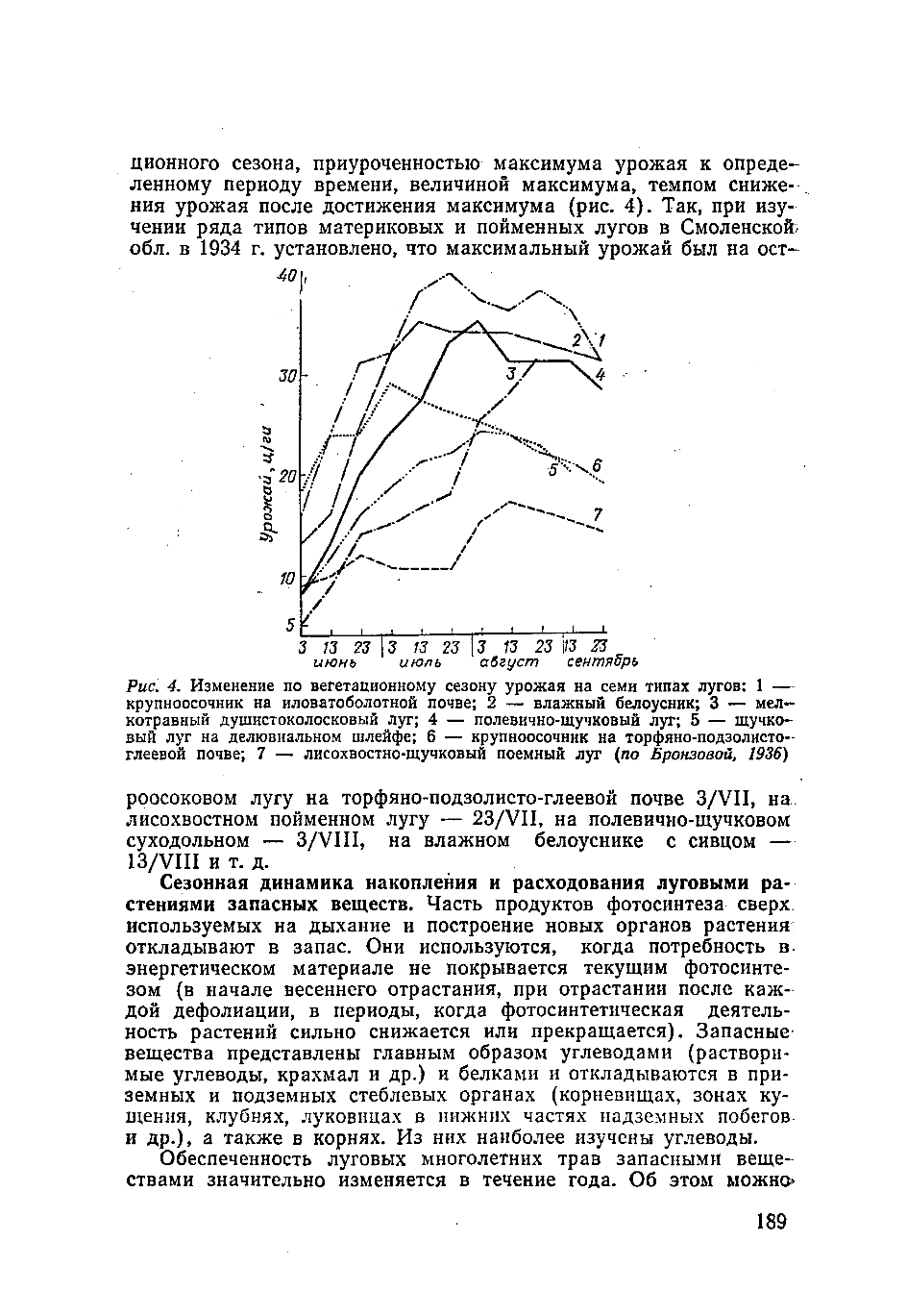

дионного сезона, приуроченностью максимума урожая к опреде

ленному периоду времени, величиной максимума, темпом сниже

ния урожая после достижения максимума (рис. 4). Так, при изу

чении ряда типов материковых и пойменных лугов в Смоленскою

обл. в 1934 г. установлено, что максимальный урожай был на ост-

Р и с

.

4.

Изменение по вегетационному сезону урожая на семи типах лугов: 1 —

крупноосочник на иловатоболотной почве; 2 — влажный белоусник; 3 — мел—

потравный душистоколосковый луг; 4 — полевично-щучковый луг; 5 — щучко-

вый луг на делювиальном шлейфе; 6 — крупноосочник на торфяно-подзолисто-

глеевой почве; 7 — лисохвостно-щучковый поемный луг

(по Б р о н зо во й , 1936)

роосоковом лугу на торфяно-подзолисто-глеевой почве 3/VII, на

лисохвостном пойменном лугу — 23/VII, на полевично-щучковом

суходольном — 3/VIII, на влажном белоуснике с сивцом —

13/VIII ит . д .

Сезонная динамика накопления и расходования луговыми ра

стениями запасных веществ. Часть продуктов фотосинтеза сверх,

используемых на дыхание и построение новых органов растения

откладывают в запас. Они используются, когда потребность в

энергетическом материале не покрывается текущим фотосинте

зом (в начале весеннего отрастания, при отрастании после каж

дой дефолиации, в периоды, когда фотосинтетическая деятель

ность растений сильно снижается или прекращается). Запасные

вещества представлены главным образом углеводами (раствори

мые углеводы, крахмал и др.) и белками и откладываются в при

земных и подземных стеблевых органах (корневищах, зонах ку

щения, клубнях, луковицах в нижних частях надземных побегов

и др.), а также в корнях. Из них наиболее изучены углеводы.

Обеспеченность луговых многолетних трав запасными веще

ствами значительно изменяется в течение года. Об этом можно

189

Научная электронная библиотека ЦНСХБ