Вес корней при двукратном скашивании в фазу цветения у лю

церны; был на 50% больше, чем при четырехкратном срезанию

в фазу бутонизации, и более чем в 5 раз выше, чем при девяти

кратном срезании в фазу розетки. Pierre и Bertramm (1929) ис

следовали влияние режима срезания на бобовое —кудцу. Они

получили такую же отчетливо выраженную картину падения су

хого веса корней по мере увеличения частоты срезания. После

двухгодичного применения однократного, дву-, четырех-и ше

стикратного скашивания к этому растению, выращенному в со

судах, авторы установили, что в сравнении с однократным срезом

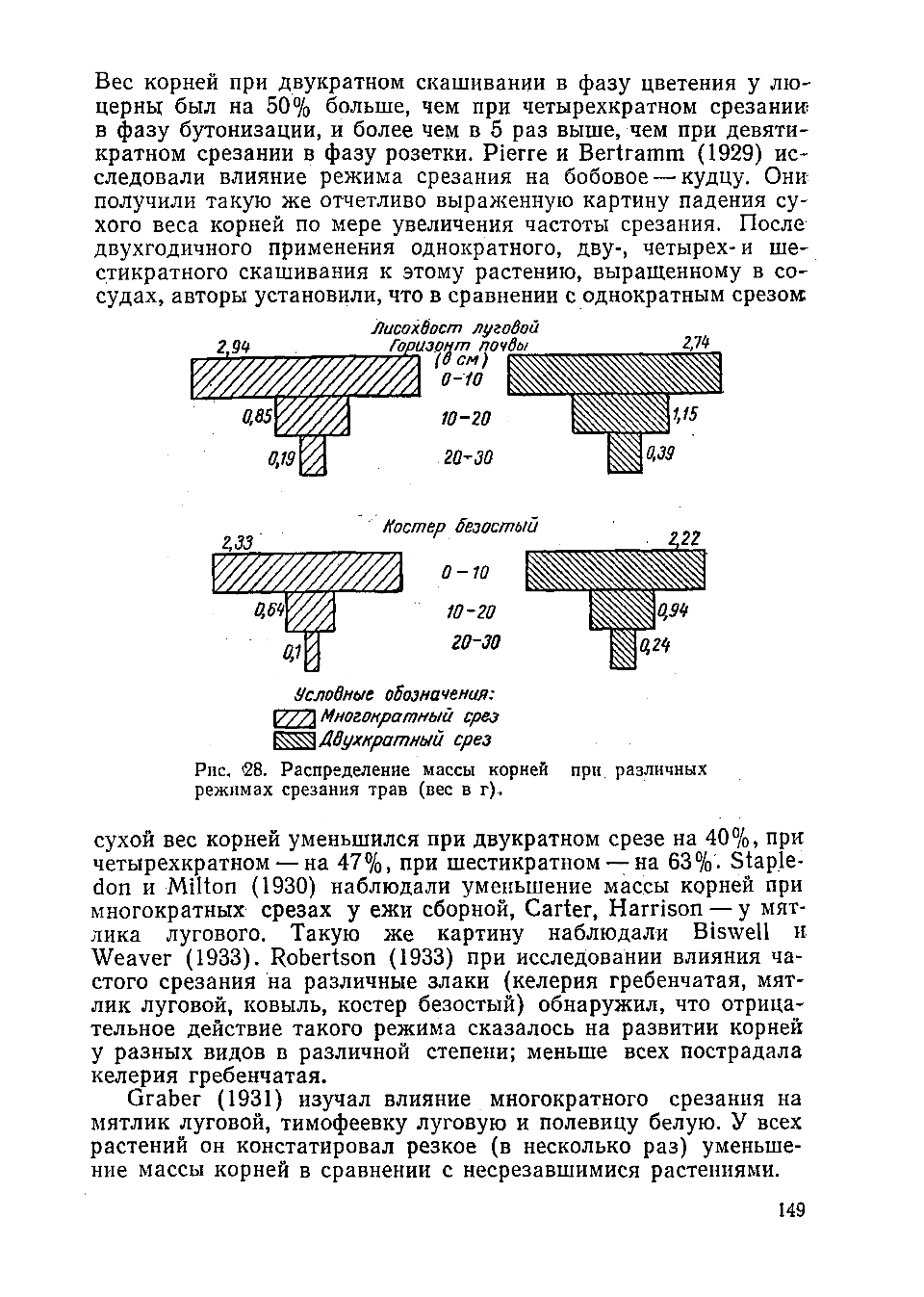

УТ7\Многократный срез

^^Двухкратный срез

Рис, '28. Распределение массы корней при различных

режимах срезания трав (вес в г).

сухой вес корней уменьшился при двукратном срезе на 40%, при

четырехкратном —на 47%, при шестикратном — на 63%. Staple-

don и Milton (1930) наблюдали уменьшение массы корней при

многократных срезах у ежи сборной, Carter, Harrison — у мят

лика лугового. Такую же картину наблюдали Biswell и

Weaver (1933). Robertson (1933) при исследовании влияния ча

стого срезания на различные злаки (келерия гребенчатая, мят

лик луговой, ковыль, костер безостый) обнаружил, что отрица

тельное действие такого режима сказалось на развитии корней

у разных видов в различной степени; меньше всех пострадала

келерия гребенчатая.

Graber (1931) изучал влияние многократного срезания на

мятлик луговой, тимофеевку луговую и полевицу белую. У всех

растений он констатировал резкое (в несколько раз) уменьше

ние массы корней в сравнении с несрезавшимися растениями.

149

Научная электро ная библиотека ЦНСХБ