Генетические ресурсы и интродукции

РАЗНОТРАВНО-ЗЛАКОВЫЕ

5.

П Разнотравно-лугово-

мятликовые

3.9±0.3

62.8±0.7 9.3±0.3

8.2±0.8

6.

Т

Разнотравно-пушисто-

овсецово-лугово-

8.6±0.4

мятликовые

5.4+0.3

62.6+0.9 9.5+0.5

6а.

Клубнично-лугово-

мятликово-пушисто-

овсецовые

5.5+0.4

61.9±0.8 9.4±0.6

9.0±0.2

66.

Мезофильнотравно-

полевицево-пушисто-

овсецовые

МЕЗОФИЛЬНОЗЛАКОВЫЕ

5.2±0.3

65.5

10.0

7.0

7.

П Ежово-гигантскополевицево-

луговоовсяницевые

4.3±0.1

64.2±1.2 9.8±0.3

8.5±0.4

8.

Т

Ежово-тимофеевково-

луговоовсяницевые

4.4±0.7

63.5+0.4 10.9±0.3

8.8+0.3

8а.

Ежово-пырейно-

тимофеевковые

5.7+0.4

63.3+0.2 11.4±0.4

9.4±0.2

86.

Ежово-лугово-

овсяницевые

ВЛАЖНОТРАВНО-ЩУЧКОВЫЕ

3.1+0.8

63.8±0.8 10.4±0.3

8.1±0.2

9.

П Щучковые

3.5±0.4

71.0±2.1 10.0±0.4

8.3±0.5

10.

(Т)

Щучковые

4.2±0.8

71.0±2.1 10.0+0.4

8.3±0.5

10а.

Тонкополевицево-щуч-

ковые с тимофеевкой

4.8+0.5

67.8+0.5 10.3+0.9

8.8±0.2

106.

Таволгово-щучковые с

полевицей собачьей

4.0±0.6

73.0+2.9 9.8±0.4

8.0+0.8

11.

П Тростниково-щучково-

влажнотравные

ПОСЛЕЛЕСНЫЕ

4.0

83.5

9.5

10.0

12.

(П)

Вейниково-лесолугово-

травные с ландышем

3.3+0.2

64.0+1.4 8.7±1.4

8.3+0.5

13.

(П)

Вейниково-иванчаевые

ПРОЦЕНОЗЫ И МОЛОДЫЕ ЗАЛЕЖИ

4.9+0.4

67.7±0.9 9.2±0.4

8.2+0.7

14.

(Т)

Инвазионные проценозы

2.9+0.1

56.0±3.2 8.0±0.8

-

15.

(Т)

пионернотравно-тысяче-

листниково-пырейные

5.6±0.3

64.7±1.6 12.5+0.6 10.3±0.7

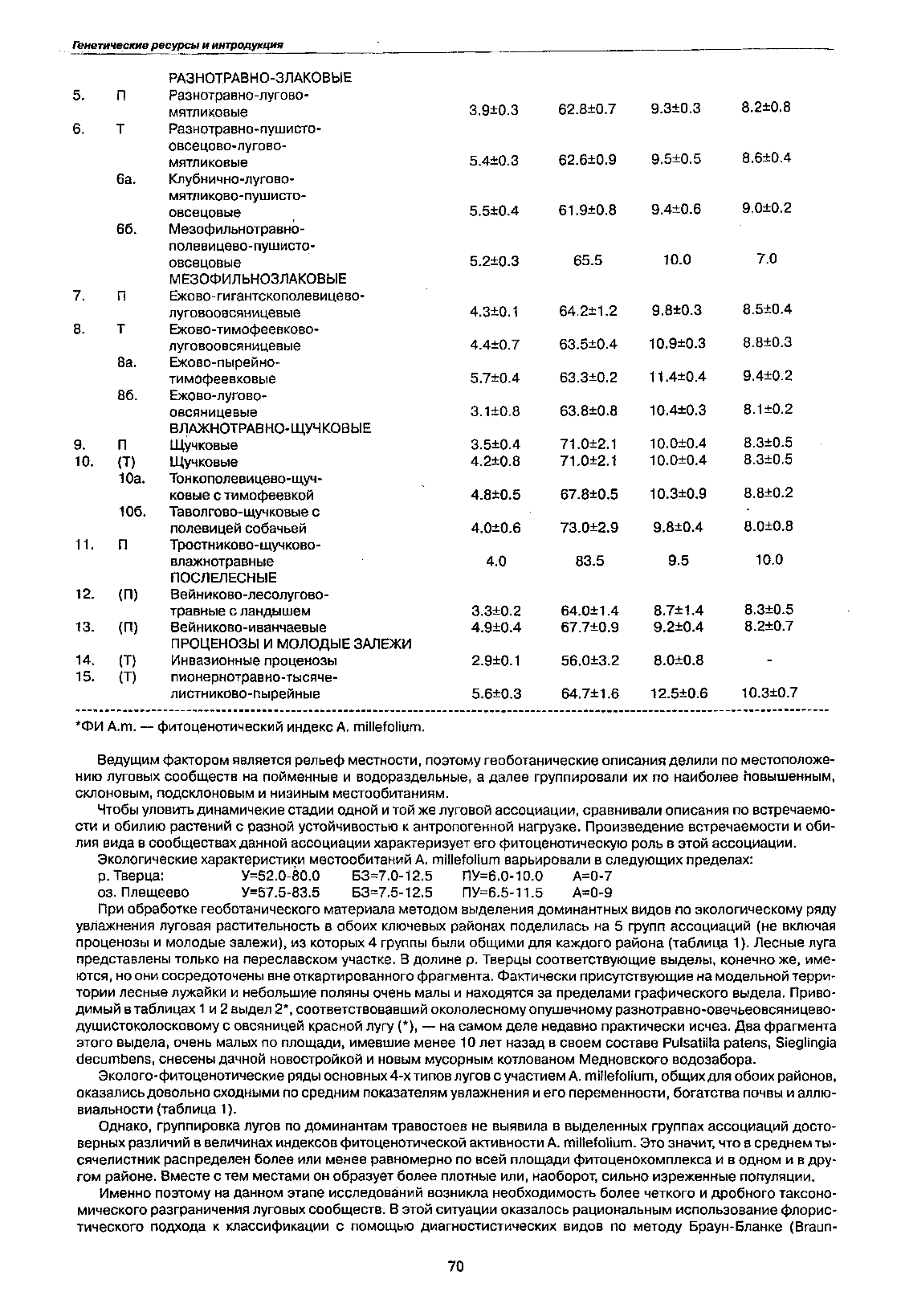

*ФИ А .т. — фитоценотический индекс A. millefolium.

Ведущим фактором является рельеф местности, поэтому геоботанические описания делили по местоположе

нию луговых сообществ на пойменные и водораздельные, а далее группировали их по наиболее повышенным,

склоновым, подсклоновым и низиным местообитаниям.

Чтобы уловить динамичекие стадии одной и той же луговой ассоциации, сравнивали описания по встречаемо

сти и обилию растений с разной устойчивостью к антропогенной нагрузке. Произведение встречаемости и оби

лия вида в сообществах данной ассоциации характеризует его фитоценотическую роль в этой ассоциации.

Экологические характеристики местообитаний A. millefolium варьировали в следующих пределах:

р. Тверда:

У=52.0-80.0

53=7.0-12.5

ПУ=6.0-10.0

А=0-7

оз. Плещеево

У=57.5-83.5

53=7.5-12.5

ПУ=6.5-11.5

А=0-9

При обработке геоботанического материала методом выделения доминантных видов по экологическому ряду

увлажнения луговая растительность в обоих ключевых районах поделилась на 5 групп ассоциаций (не включая

проценозы и молодые залежи), из которых 4 группы были общими для каждого района (таблица 1). Лесные луга

представлены только на переславском участке. В долине р. Тверды соответствующие выделы, конечно же, име

ются, но они сосредоточены вне откартированного фрагмента. Фактически присутствующие на модельной терри

тории лесные лужайки и небольшие поляны очень малы и находятся за пределами графического выдела. Приво

димый в таблицах 1и 2 выдел 2*, соответствовавший окололесному опушечному разнотравно-овечьеовсяницево-

душистоколосковому с овсяницей красной лугу (*), — на самом деле недавно практически исчез. Два фрагмента

этого выдела, очень малых по площади, имевшие менее 10 лет назад в своем составе Pulsatilla patens, Sieglingia

decumbens, снесены дачной новостройкой и новым мусорным котлованом Медновского водозабора.

Эколого-фитоценотические ряды основных 4-х типов лугов с участием A. millefolium, общих для обоих районов,

оказались довольно сходными по средним показателям увлажнения и его переменности, богатства почвы и аллю-

виальности (таблица 1).

Однако, группировка лугов по доминантам травостоев не выявила в выделенных группах ассоциаций досто

верных различий в величинах индексов фитоценотической активности A. millefolium. Это значит, что в среднем ты

сячелистник распределен более или менее равномерно по всей площади фитоценокомплекса и в одном и в дру

гом районе. Вместе с тем местами он образует более плотные или, наоборот, сильно изреженные популяции.

Именно поэтому на данном этапе исследований возникла необходимость более четкого и дробного таксоно

мического разграничения луговых сообществ. В этой ситуации оказалось рациональным использование флорис

тического подхода к классификации с помощью диагностистических видов по методу Браун-Бланке (Braun-

70

Научная элек ронная библиотека ЦНСХБ