Генетические ресурсы и интродукция

Установлено, что в растительном сырье трехлетних особей м. лимонной, собранном в фазу цветения, содер

жание эфирного масла составляет 0.98

%

от сырой массы.

Одним из важных показателей адаптации растений к конкретным условиям среды и возможности их интродук

ции является наличие семян.

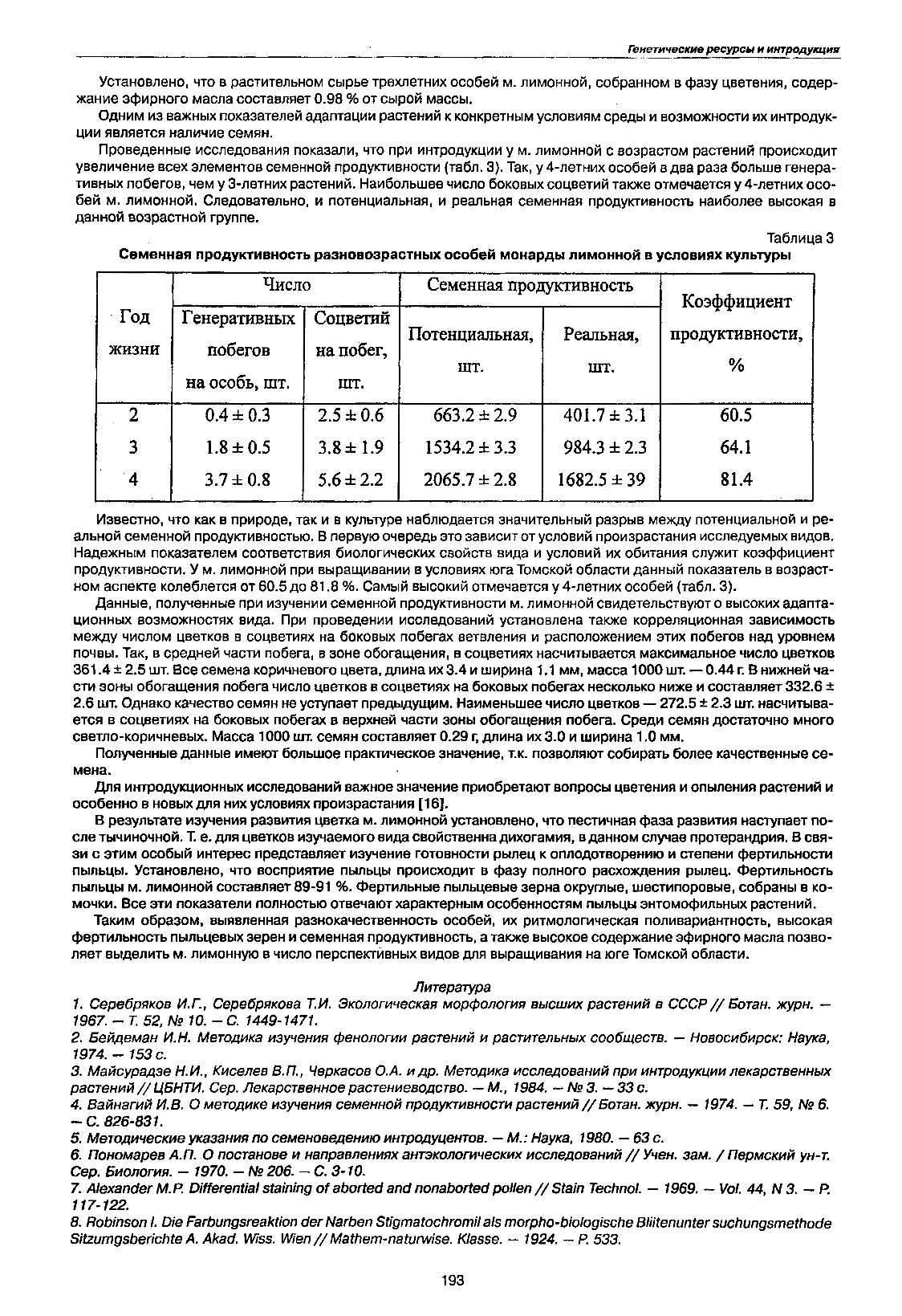

Проведенные исследования показали, что при интродукции у м. лимонной с возрастом растений происходит

увеличение всех элементов семенной продуктивности (табл. 3). Так, у 4-летних особей в два раза больше генера

тивных побегов, чем у 3-летних растений. Наибольшее число боковых соцветий также отмечается у 4-летних осо

бей м. лимонной. Следовательно, и потенциальная, и реальная семенная продуктивность наиболее высокая в

данной возрастной группе.

Таблица 3

Семенная продуктивность разновозрастных особей монарды лимонной в условиях культуры

Год

жизни

Число

Семеннаяпродуктивность

Коэффициент

продуктивности,

%

Генеративных

побегов

наособь, шт.

Соцветий

напобег,

шт.

Потенциальная,

шт.

Реальная,

шт.

2

0.4±0.3 2.5±0.6 663.2±2.9 401.7±3.1

60.5

3

1.8±0.5 3.8±1.9 1534.2±3.3 984.3±2.3

64.1

4

3.7±0.8 5.6±2.2 2065.7±2.8 1682.5±39

81.4

Известно, что как в природе, так и в культуре наблюдается значительный разрыв между потенциальной и ре

альной семенной продуктивностью. В первую очередь это зависит от условий произрастания исследуемых видов.

Надежным показателем соответствия биологических свойств вида и условий их обитания служит коэффициент

продуктивности. У м. лимонной при выращивании в условиях юга Томской области данный показатель в возраст

ном аспекте колеблется от 60.5 до 81.8

%.

Самый высокий отмечается у 4-летних особей (табл. 3).

Данные, полученные при изучении семенной продуктивности м. лимонной свидетельствуют о высоких адапта

ционных возможностях вида. При проведении исследований установлена также корреляционная зависимость

между числом цветков в соцветиях на боковых побегах ветвления и расположением этих побегов над уровнем

почвы. Так, в средней части побега, в зоне обогащения, в соцветиях насчитывается максимальное число цветков

361.4 ± 2.5 шт. Все семена коричневого цвета, длина их 3.4 и ширина 1.1 мм, масса 1000 шт. — 0.44 г. В нижней ча

сти зоны обогащения побега число цветков в соцветиях на боковых побегах несколько ниже и составляет 332.6 ±

2.6 шт. Однако качество семян не уступает предыдущим. Наименьшее число цветков — 272.5

±

2.3 шт. насчитыва

ется в соцветиях на боковых побегах в верхней части зоны обогащения побега. Среди семян достаточно много

светло-коричневых. Масса 1000 шт. семян составляет 0.29 г, длина их 3.0 и ширина 1.0 мм.

Полученные данные имеют большое практическое значение, т.к. позволяют собирать более качественные се

мена.

Для интродукционных исследований важное значение приобретают вопросы цветения и опыления растений и

особенно в новых для них условиях произрастания [16].

В результате изучения развития цветка м. лимонной установлено, что пестичная фаза развития наступает по

сле тычиночной. Т. е. для цветков изучаемого вида свойственна дихогамия, в данном случае протерандрия. В свя

зи с этим особый интерес представляет изучение готовности рылец к оплодотворению и степени фертильности

пыльцы. Установлено, что восприятие пыльцы происходит в фазу полного расхождения рылец. Фертильность

пыльцы м. лимонной составляет 89-91 %. Фертильные пыльцевые зерна округлые, шестипоровые, собраны в ко

мочки. Все эти показатели полностью отвечают характерным особенностям пыльцы энтомофильных растений.

Таким образом, выявленная разнокачественность особей, их ритмологическая поливариантность, высокая

фертильность пыльцевых зерен и семенная продуктивность, а также высокое содержание эфирного масла позво

ляет выделить м. лимонную в число перспективных видов для выращивания на юге Томской области.

Литература

1. Серебряков И.Г., Серебрякова Т.И. Экологическая морфология высших растений в СССР/ / Ботан. журн

. —

1967.

-

Т. 52, № 10. - С. 1449-1471.

2. Бейдеман И.Н. Методика изучения фенологии растений и растительных сообществ

. —

Новосибирск: Наука,

1974.

-

153 с.

3. Майсурадзе И.И., Киселев В.П., Черкасов О.А. и др. Методика исследований при интродукции лекарственных

растений / / ЦБНТИ. Сер. Лекарственное растениеводство.

—

М., 1984. - *№ 3 .—33 с.

4. Вайнагий И. В. О методике изучения семенной продуктивности растений/ / Ботан. журн.

—

1974.

—

Т. 59, № 6.

~

С. 826-831.

5. Методические указания по семеноведению интродуцентов.

—

М.: Наука, 1980. —63 с

.

6. Пономарев А.П. О постанове и направлениях антэкологических исследований / / Учен. зам. / Пермский ун-т.

Сер. Биология.

—

1970. —№ 206.

—С.

3-10.

7. Alexander М.Р. Differential staining o f aborted and nonaborted pollen / / Stain Technol.

—

1969.

—

Vol. 44, N3.

—P.

117-122.

8. Robinson I. Die Farbungsreaktion derNarben Stigmatochromil als morpho-biologische Bliitenunter suchungsmethode

Sitzumgsberichte A. Akad. Wiss

.

Wien/ / Mathem-naturwise. Klasse. — 1924.

—

P. 533.

193

Научная электронная биб иотека ЦНСХБ