неодинаково: обратимые гидрофильные гели быстро увеличивают свою

гидратную оболочку и тем самым ослабляют связи; необратимые гели

остаются прочными.

Помимо коагуляции в структурообразовании существенную роль

играет еще один фактор — давление.

Чем больше поверхность соприкосновения отдельных частичек при

высыхании, тем более прочно они окажутся притянутыми друг к другу.

Давление, механически сближая частички, увеличивает их поверхности

соприкосновения и тем самым дает возможность в полной мере проя-

виться цементирующему действию тонких пленок воды. В этом очевидно

заключается положительная роль давления в структурообразовании. Что

действительно здесь дело связано с водными пленками, видно из того,

что прессование сухой почвы не ведет к структурообразойанию.

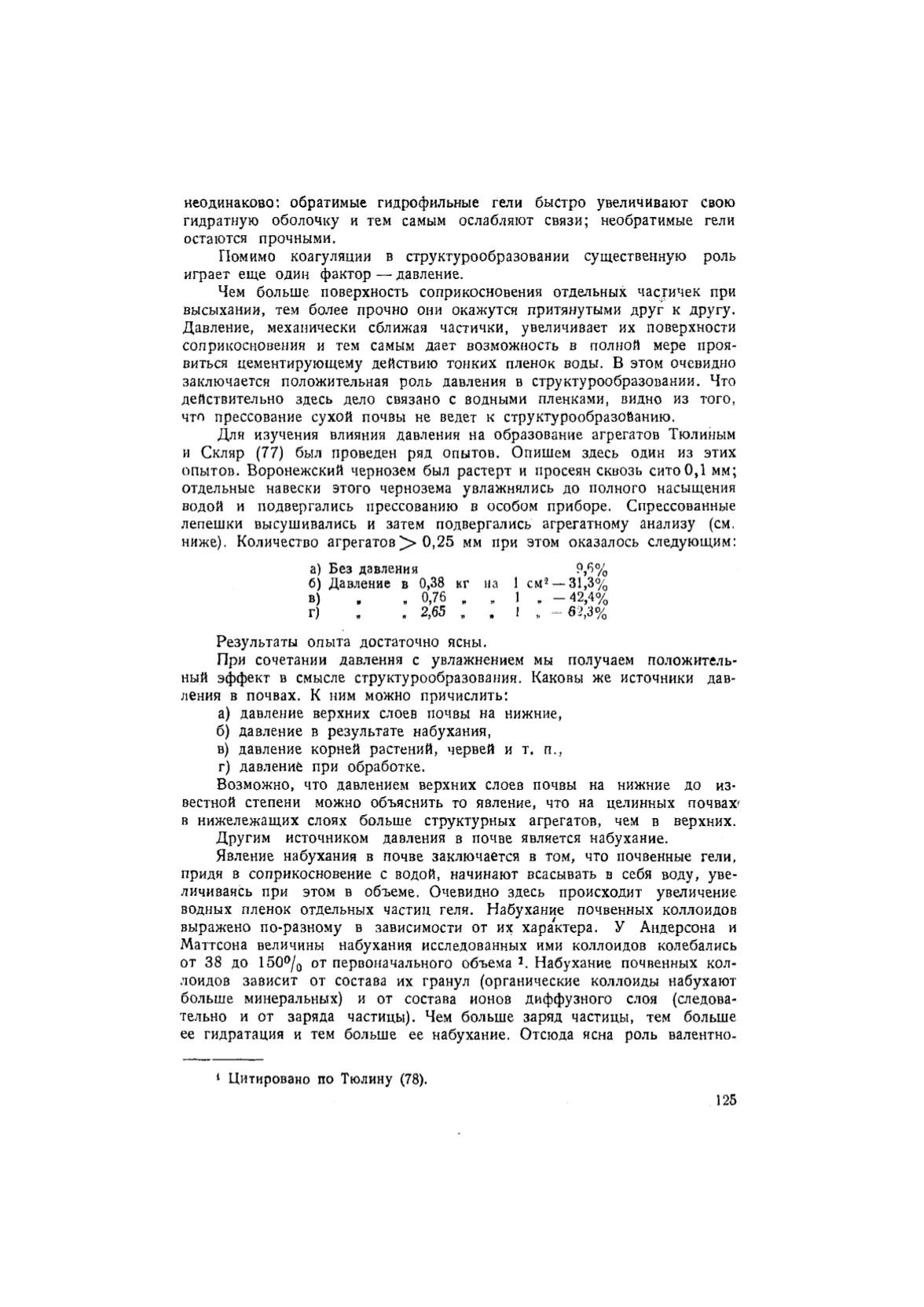

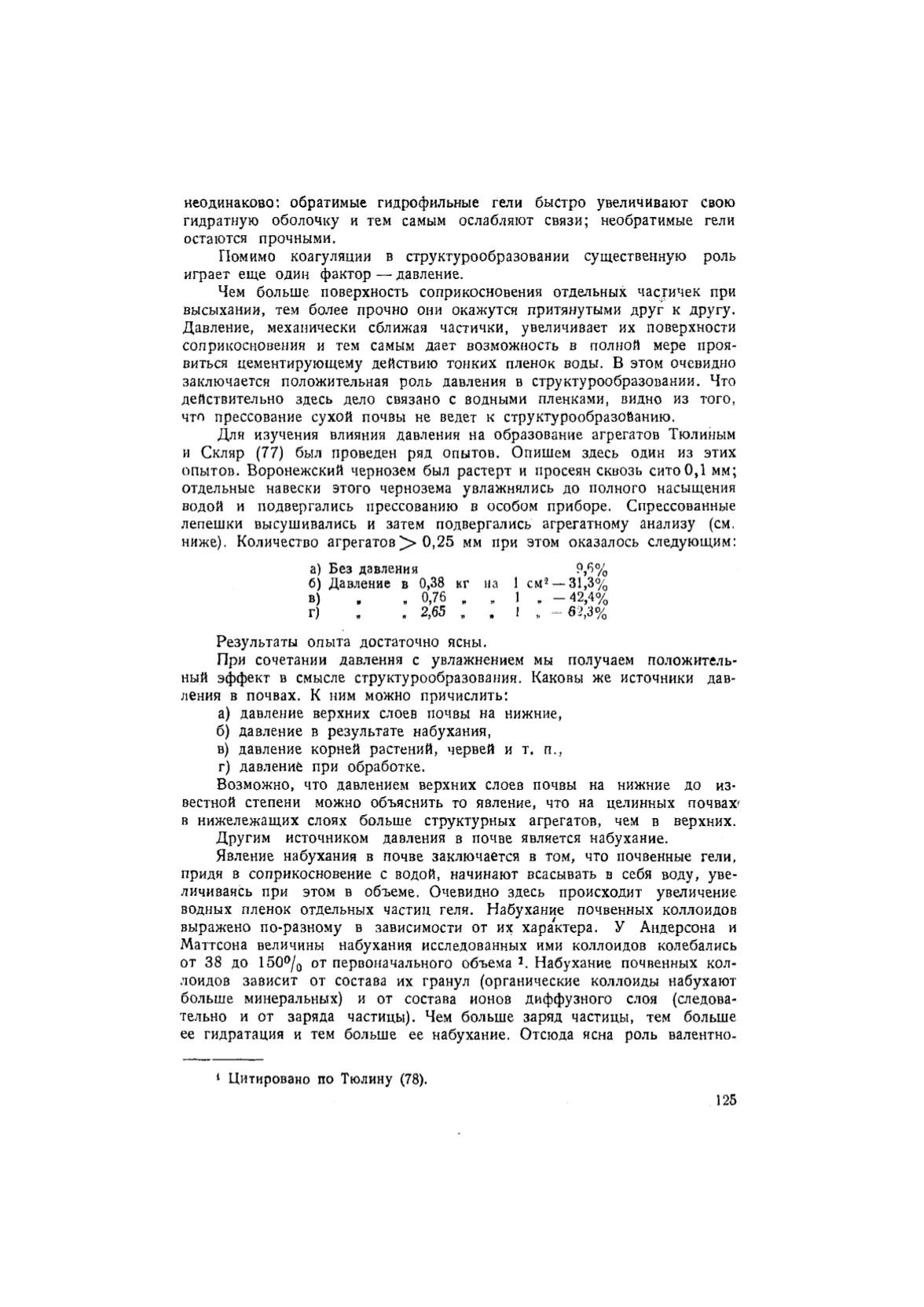

Для изучения влияния давления на образование агрегатов Тюлиным

и Скляр (77) был проведен ряд опытов. Опишем здесь один из этих

опытов. Воронежский чернозем был растерт и просеян сквозь сито0 ,1 мм;

отдельные навески этого чернозема увлажнялись до полного насыщения

водой и подвергались прессованию в особом приборе. Спрессованные

лепешки высушивались и затем подвергались агрегатному анализу (см.

ниже). Количество агрегатов]> 0 , 25 мм при этом оказалось следующим:

а) Без давления

9,6%

б) Давление в 0,38 кг на 1 см

2

—31,3%

в)

,

. 0,76 ,

„ 1 . - 4 2 , 4%

г)

,

, 2,65 „

,

1 „ —62,3%

Результаты опыта достаточно ясны.

При сочетании давления с увлажнением мы получаем положитель-

ный эффект в смысле структурообразования. Каковы же источники дав-

ления в почвах. К ним можно причислить:

а) давление верхних слоев почвы на нижние,

б) давление в результате набухания,

в) давление корней растений, червей и т. п.,

г) давлений при обработке.

Возможно, что давлением верхних слоев почвы на нижние до из-

вестной степени можно объяснить то явление, что на целинных почвахг

в нижележащих слоях больше структурных агрегатов, чем в верхних.

Другим источником давления в почве является набухание.

Явление набухания в почве заключается в том, что почвенные гели,

придя в соприкосновение с водой, начинают всасывать в себя воду, уве-

личиваясь при этом в объеме. Очевидно здесь происходит увеличение

водных пленок отдельных частиц геля. Набухание почвенных коллоидов

выражено по-разному в зависимости от их характера. У Андерсона и

Маттсона величины набухания исследованных ими коллоидов колебались

от 38 до 150°/

0

от первоначального объема

Набухание почвенных кол-

лоидов зависит от состава их гранул (органические коллоиды набухают

больше минеральных) и от состава ионов диффузного слоя (следова-

тельно и от заряда частицы). Чем больше заряд частицы, тем больше

ее гидратация и тем больше ее набухание. Отсюда ясна роль валентно-

1

Цитировано по Тюлину (78).

125

Электрон ая книга СКБ ГНУ Россельхзакадемии