заряда точки сорбции. В результате этого поверхность первого слоя

сорбированной воды слагается из противоположных концов сорбирован-

ных диполей, которые, таким образом, образуют новую совокупность то-

чек возможной сорбции. Благодаря этому первый слой диполей может

сорбировать

второй

слой, этот последний —

третий слой и т. д. Раз-

вивающиеся при этом

силы, как указывает

Мак-Бэн (1934, стр. 363),

могут достигать доволь-

но большой величины и

прочно удерживать сор-

бированные

молекулы

воды.

Явление сорбции во-

дяных паров почвами

обладает свойством ад-

дитивности. В табл. 12

мы приводим данные

эксперимента

Курона

(1930), подтверждающие

это свойство. Суглини-

стая почва из Вегнерсау,

типа бурозема, была раз-

делена на четыре фрак-

ции. Величина сорбции

водяного пара была оп-

ределена отдельно для

каждой из фракций и

для почвы в целом.

Умножив величины сорб-

ции для каждой фрак-

ции на ее содержание в

почве и сложив полученные произведения, автор сопоставил эти суммы с

величинами сорбции для всей почвы, полученными непосредственно.

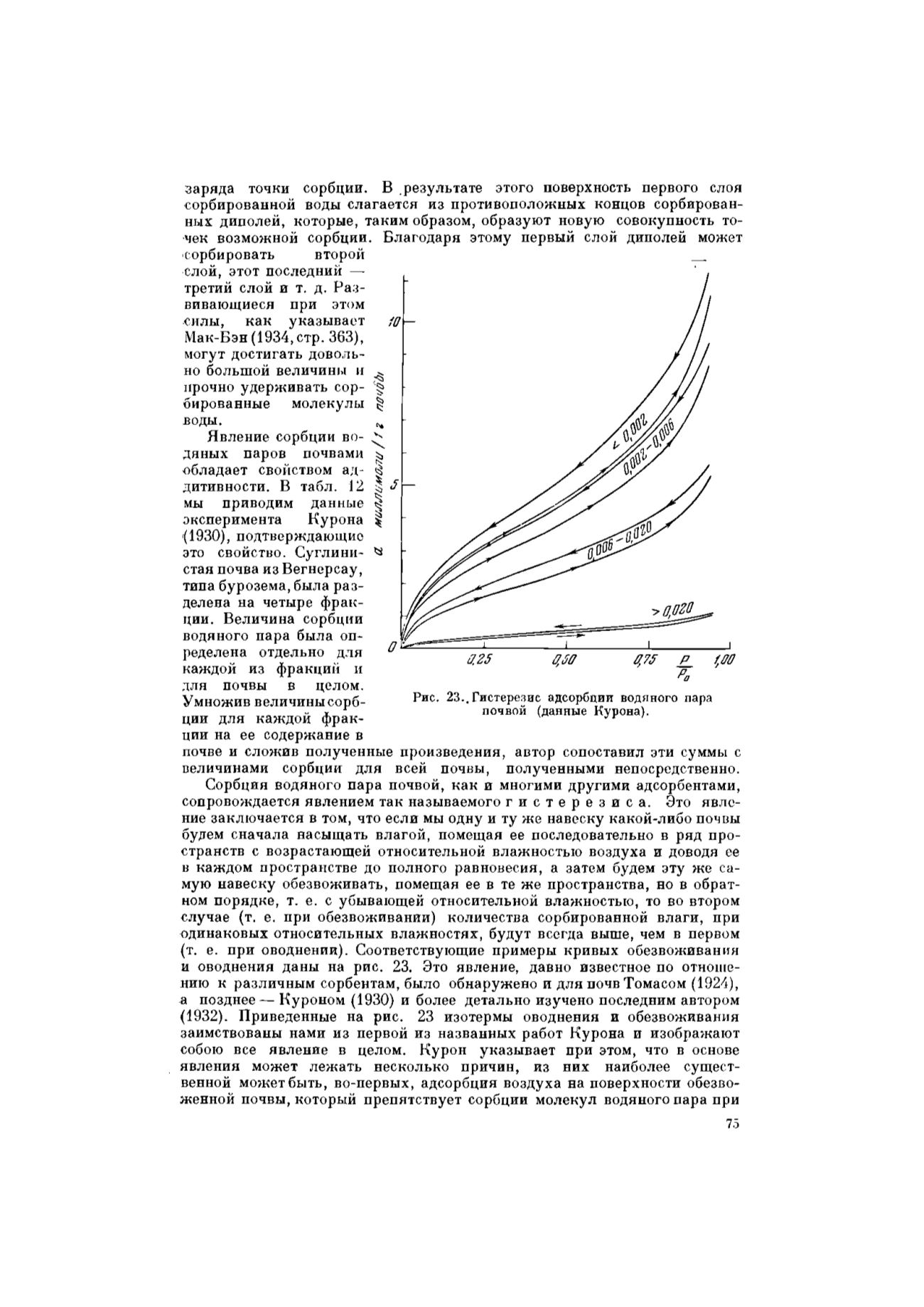

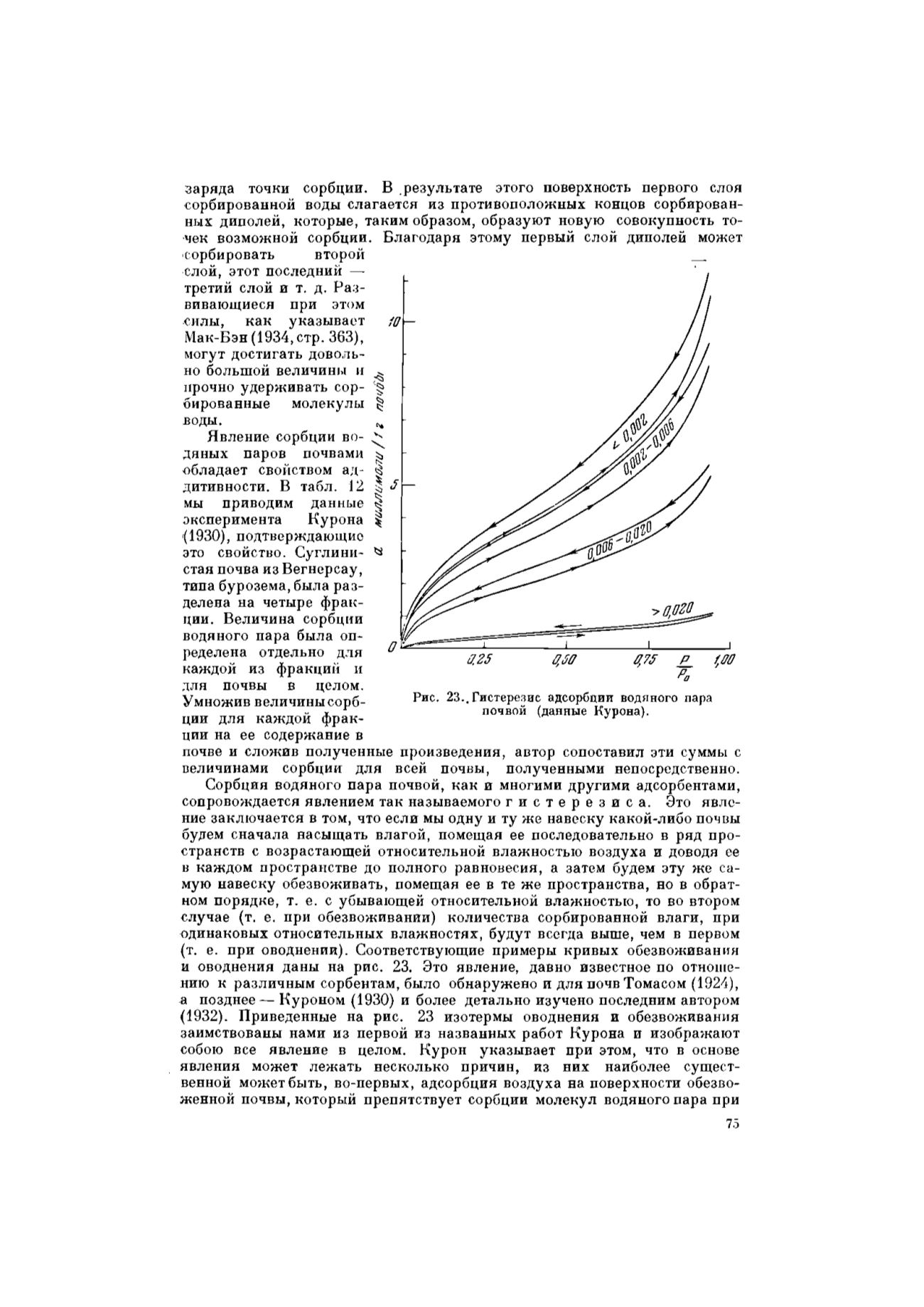

Сорбция водяного пара почвой, как и многими другими адсорбентами,

сопровождается явлением так называемого г и с т е р е з и с а . Это явле-

ние заключается в том, что если мы одну и ту же навеску какой-либо почвы

будем сначала насыщать влагой, помещая ее последовательно в ряд про-

странств с возрастающей относительной влажностью воздуха и доводя ее

в каждом пространстве до полного равновесия, а затем будем эту же са-

мую навеску обезвоживать, помещая ее в те же пространства, но в обрат-

ном порядке, т. е. с убывающей относительной влажностью, то во втором

случае (т. е. при обезвоживании) количества сорбированной влаги, при

одинаковых относительных влажностях, будут всегда выше, чем в первом

(т. е. при оводнении). Соответствующие примеры кривых обезвоживания

и оводнения даны на рис. 23. Это явление, давно известное по отноше-

нию к различным сорбентам, было обнаружено и для почв Томасом (1924),

а позднее — Куроном (1930) и более детально изучено последним автором

(1932). Приведенные на рис. 23 изотермы оводнения и обезвоживания

заимствованы нами из первой из названных работ Курона и изображают

собою все явление в целом. Курон указывает при этом, что в основе

явления может лежать несколько причин, из них наиболее сущест-

венной может быть, во-первых, адсорбция воздуха на поверхности обезво-

женной почвы, который препятствует сорбции молекул водяного пара при

Рис. 23..Гистерезис адсорбции водяного пара

почвой (данные Курона).

Электронная к ига СКБ ГНУ Россельхозакадемии