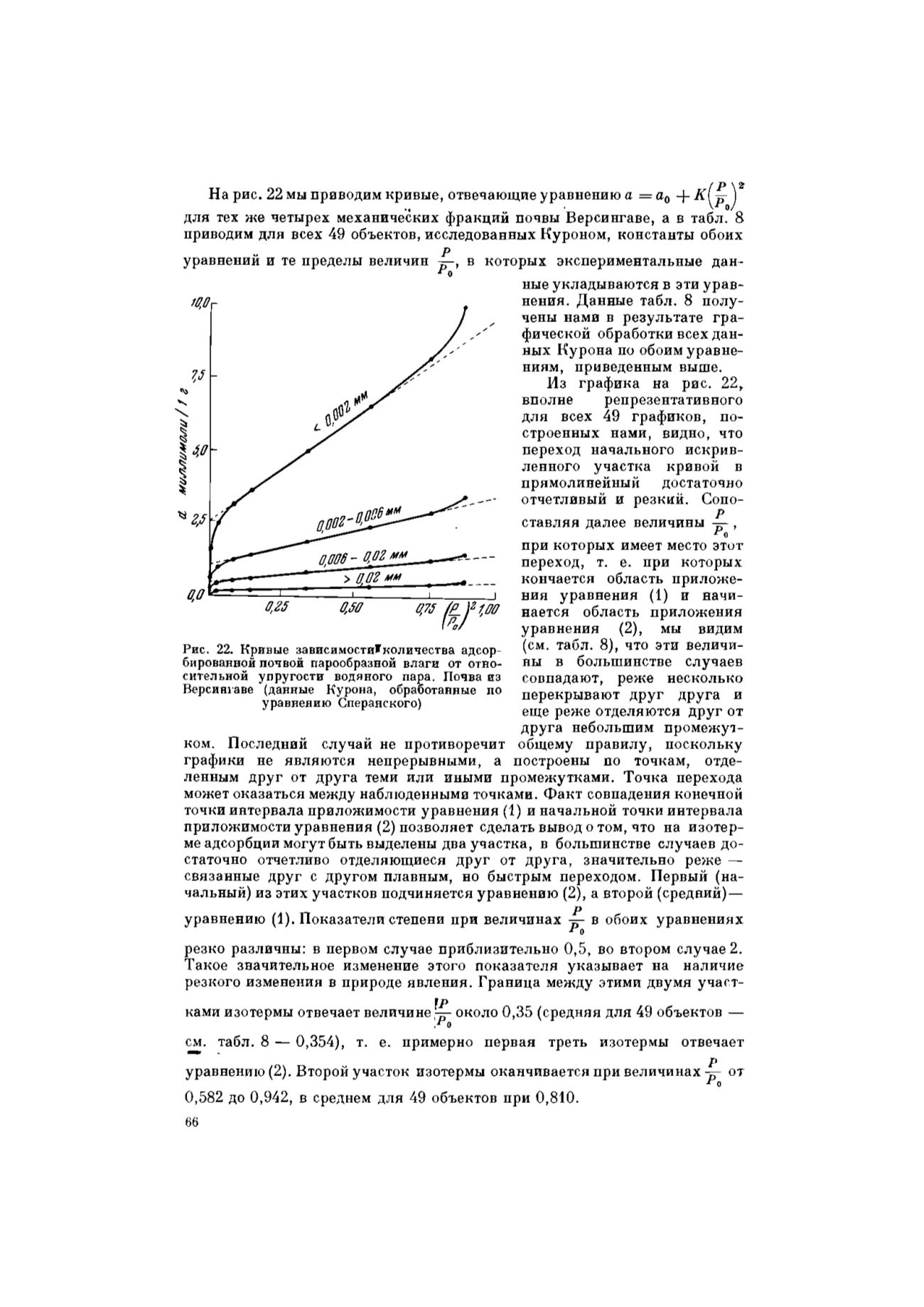

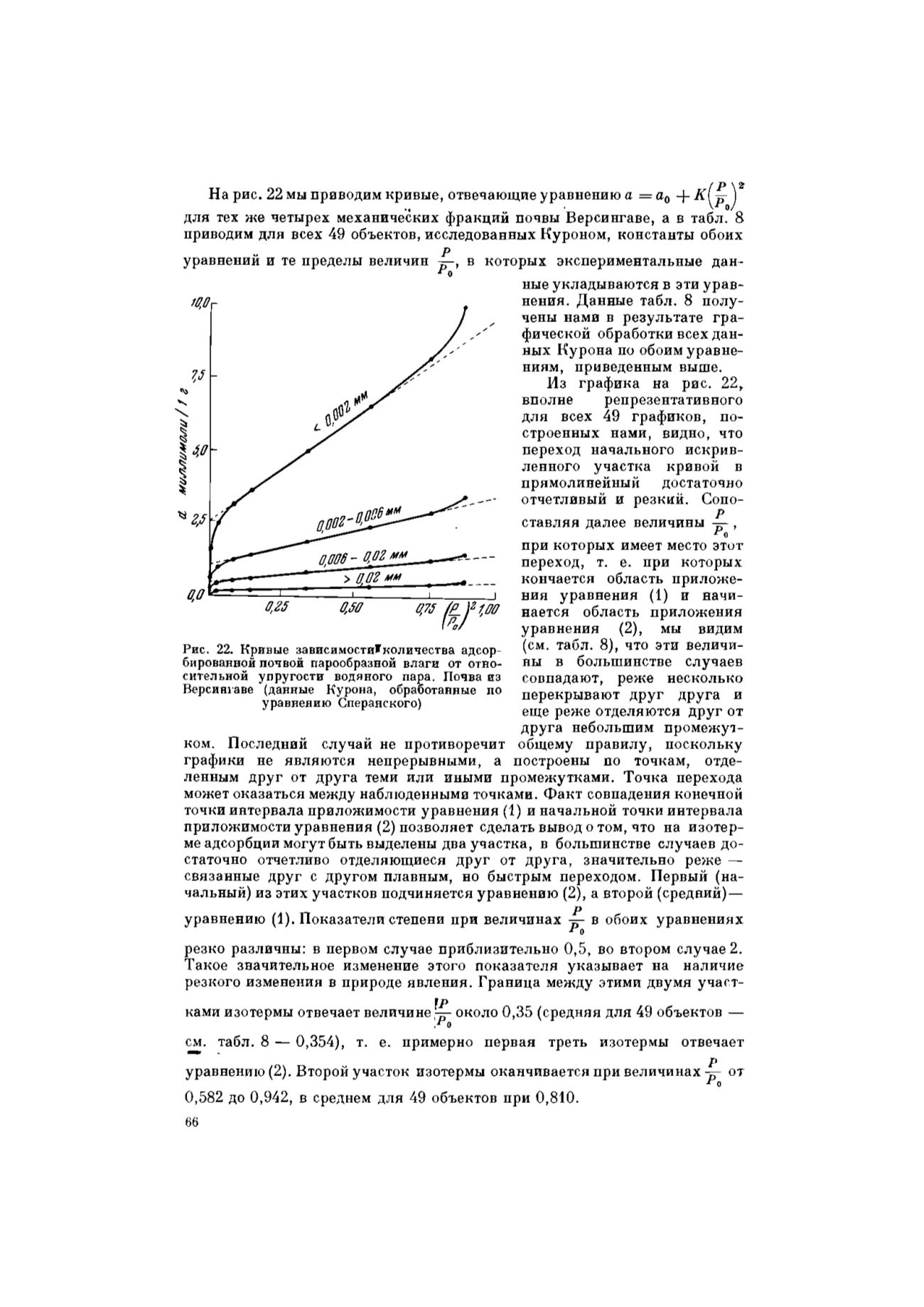

На рис. 22 мы приводим кривые, отвечающие уравнению

а =а

0

для тех же четырех механических фракций почвы Версингаве, а в табл. 8

приводим для всех 49 объектов, исследованных Куроном, константы обоих

Р

уравнении и те пределы величин —, в которых экспериментальные дан-

ные укладываются в эти урав-

нения. Данные табл. 8 полу-

чены нами в результате гра-

фической обработки всех дан-

ных Курона по обоим уравне-

ниям, приведенным выше.

Из графика на рис. 22,

вполне

репрезентативного

для всех 49 графиков, по-

строенных нами, видно, что

переход начального искрив-

ленного участка кривой в

прямолинейный

достаточно

отчетливый и резкий. Сопо-

Р

ставляя далее величины

,

р

о

при которых имеет место этог

переход, т. е. при которых

кончается область приложе-

ния уравнения (1) и начи-

нается область приложения

уравнения (2), мы видим

(см. табл. 8), что эти величи-

ны в большинстве случаев

совпадают, реже несколько

перекрывают друг друга и

еще реже отделяются друг от

друга небольшим промежут-

общему правилу, поскольку

построены по точкам, отде-

Точка перехода

I

*ш

Рис. 22. Кривые зависимости!количества адсор-

бированной почвой парообразной влаги от отно-

сительной упругости водяного пара. Почва из

Версингаве (данные Курона, обработанные по

уравнению Сперанского)

ком. Последний случай не противоречит

графики не являются непрерывными, а

ленным друг от друга теми или иными промежутками

может оказаться между наблюденными точками. Факт совпадения конечной

точки интервала приложимости уравнения (1) и начальной точки интервала

приложимости уравнения (2) позволяет сделать вывод о том, что на изотер-

ме адсорбции могут быть выделены два участка, в большинстве случаев до-

статочно отчетливо отделяющиеся друг от друга, значительно реже —

связанные друг с другом плавным, но быстрым переходом. Первый (на-

чальный) из этих участков подчиняется уравнению (2), а второй (средний)—

Р

уравнению (1). Показатели степени при величинах

в обоих уравнениях

Ро

резко различны: в первом случае приблизительно 0,5, во втором случае 2.

Такое значительное изменение этого показателя указывает на наличие

резкого изменения в природе явления. Граница между этими двумя участ-

I

р

ками изотермы отвечает величине — около 0,35 (средняя для 49 объектов —

ло

см. табл. 8 — 0,354), т. е. примерно первая треть изотермы отвечает

Р

уравнению (2). Второй участок изотермы оканчивается при величинах

-5-

от

р

о

0,582 до 0,942, в среднем для 49 объектов при 0,810.

66

Электронная книга СКБ ГНУ Россельхозакадемии