ЛУГОВЕДЕНИЕ И ЛУГОВОДСТВО

ͪКормопроизводствоͫ № 4, 2016

www.kormoproizvodstvo.ru12

чие достаточного количества влаги в летние месяцы: июль,

август. В этом отношении наиболее благоприятными были

2013 и 2015 годы.

Полевые опыты проводились на аллювиально-луговых

зернисто-пойменных среднесуглинистых почвах (содержа-

ние гумуса по Тюрину — 4,23%, обменного калия — 106 мг,

подвижного фосфора по Кирсанову — 123 мг на кг почвы,

рН

сол

— 6,03, степень насыщенности основаниями — 91%,

наименьшая влагоёмкость почвы—31% (центральная часть

поймы р. Меши с глубиной залегания грунтовых вод более

2,5 м) в четырёхкратной повторности. Общая площадь де-

лянки составила 72 м

2

(3,6×20).

На сеяных лугах с различным уровнем содержания лю-

церны в составе смешанного травостоя сравнивали влияние

весеннего внесения азотных удобрений с летними срока-

ми подкормки с целью снижения отрицательного действия

минерального азота на бобовый компонент. Были изучены

дозы азотных удобрений от 30 до 60 кг/га д. в. Схема полево-

го опыта представлена в таблице 1.

Результаты исследований.

Результаты исследований

показывают, что в контроле (без удобрений) мятликовый

травостой, состоящий из костреца безостого, овсяницы

луговой и тимофеевки луговой, укосной спелости (конец

фазы трубкования–начало образования метёлок) достигает

8–10 июня, внесение фосфорно-калийных удобрений уско-

ряет созревание костреца безостого (ведущего компонента

травостоя) всего на 3–4 дня, тогда как при сочетании всех

трёх основных элементов питания уборочная спелость на-

ступает в конце мая (20–30) и в первых числах июня (1–2)

в зависимости от изучаемых доз азотных удобрений (табл. 1).

Следующим наиважнейшим фактором создания травя-

ного звена зелёного конвейера является равномерное по-

ступление зелёной массы в течение вегетационного периода

и суммарная урожайность возделываемых травостоев. Соз-

даваемые в опытах различия в азотном питании также оказа-

ли существенное влияние на эти показатели. Например, при

внесении сезонной дозы азота N

60

в два приёма по 30 кг/га

средний урожай сухой массы за 4 года использования чисто

мятликовых сенокосов составил 3,88 т/га, а при внесении

этой же дозы азота в один приём — 3,49 т/га, что на 0,39 т/га

меньше урожайности в варианте опыта фон + N

60

(30+30).

Повышенная доза азота, внесённая в один приём, не мо-

жет полностью использоваться растениями, в связи с этим

его окупаемость на 33% ниже по сравнению с двукратной

подкормкой. Более того, перерывы в снабжении мятлико-

вых трав азотом отражаются не только на величине урожаев

и окупаемости туков, но и на равномерности распределения

суммарного урожая по укосам. Так, при двукратном внесе-

нии дозы азота 60 кг/га д. в. выход корма во втором укосе

составил 1,72 т/га сухой массы против 1,24 т/га при внесении

N

60

в один приём рано весной.

С применением азотных удобрений связаны большие

возможности повышения продуктивности мятликовых лу-

гов. Однако удобрение минеральным азотом вследствие

сильного его влияния на химический состав растений яв-

ляется более сложным делом, чем применение других эле-

ментов питания. Для характеристики питательных веществ

корма интенсивно удобряемого скороспелого мятликового

травостоя в первую очередь необходимо анализировать

данные о накоплении нитратов в растениях, так как в соот-

ветствии с нормами вносимых азотных удобрений (N

60

) в су-

хой массе первого укоса увеличивается их содержание до

0,800 против 0,500 мг ПДК.

Следующим заметным влиянием минерального азота на

качество корма может быть названо существенное увеличе-

ние сырого протеина (в 1,2–1,6 раза по сравнению с фоном

и контролем), что привело к нарушению сахаро-протеино-

вого соотношения, особенно в варианте фон + N

60

(60+0).

Пропорциональная двукратная подкормка несколько улуч-

шила качество корма. Выравнивался дисбаланс минераль-

ных веществ, и в лучшую сторону изменялся аминокислот-

ный состав корма (табл. 2).

От суммы всех анализируемых аминокислот содержание

незаменимых в корме мятликового сенокоса составило от

38 до 48%. Для сравнения отметим, что в фуражном зерне

такой распространённой кормовой культуры как ячмень

содержание аминокислот, по данным В. И. Блохина (2013),

значительно меньше и в сумме составляет всего 30–35%.

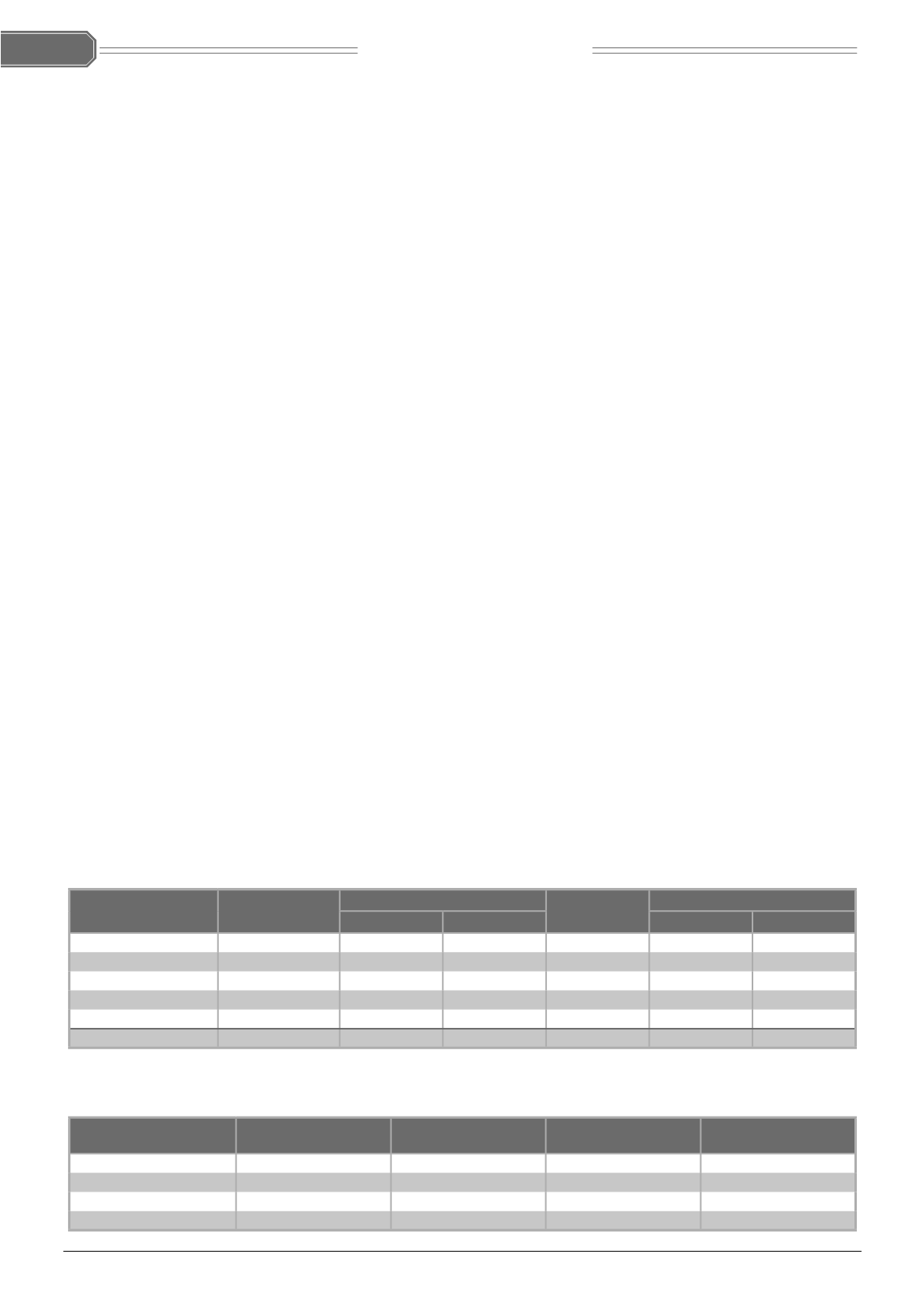

1. Влияние доз и кратности внесения азотных удобрений на скороспелость и распределение суммарного урожая

мятликового травостоя по укосам (2012–2015 гг.)

Вариант опыта

Дата наступления

укосной спелости

Урожай сухой массы, т/га

Итого за

2 укоса, т/га

Прибавка урожая

1-й укос

2-й укос

т/га к фону

кг на 1 кг азота

Контроль (без удобрений)

8–10.06

1,52

0,85

2,37

–

–

P

30

K

45

(фон)

5–6.06

1,68

1,02

2,70

–

–

Фон + N

30

(30+0)

2–3.06

1,84

1,18

3,02

0,32

10,7

Фон + N

60

(60+0)

28–30.05

2,25

1,24

3,49

0,79

13,2

Фон + N

60

(30+30)

1–2.06

2,16

1,72

3,88

1,18

19,7

НСР

05

0,12

0,08

0,22

Примечание: второй укос проводился во второй декаде сентября независимо от фона питания.

2. Влияние азотных удобрений на аминокислотный состав корма мятликового сенокоса, г/кг сухой массы

Вариант опыта

Сумма незаменимых

аминокислот

Сумма заменимых

аминокислот

Сумма частично

заменимых аминокислот Аминокислотный индекс

Контроль (без удобрений)

37,87

32,31

15,36

0,79

P

30

K

45

(фон)

42,35

38,53

17,50

0,76

Фон + N

60

(30+30)

48,23

43,24

20,28

0,75

Фон + N

60

(60+0)

43,02

38,22

20,80

0,73

Электронная Научная СельскоХ зяйственная Библиотека