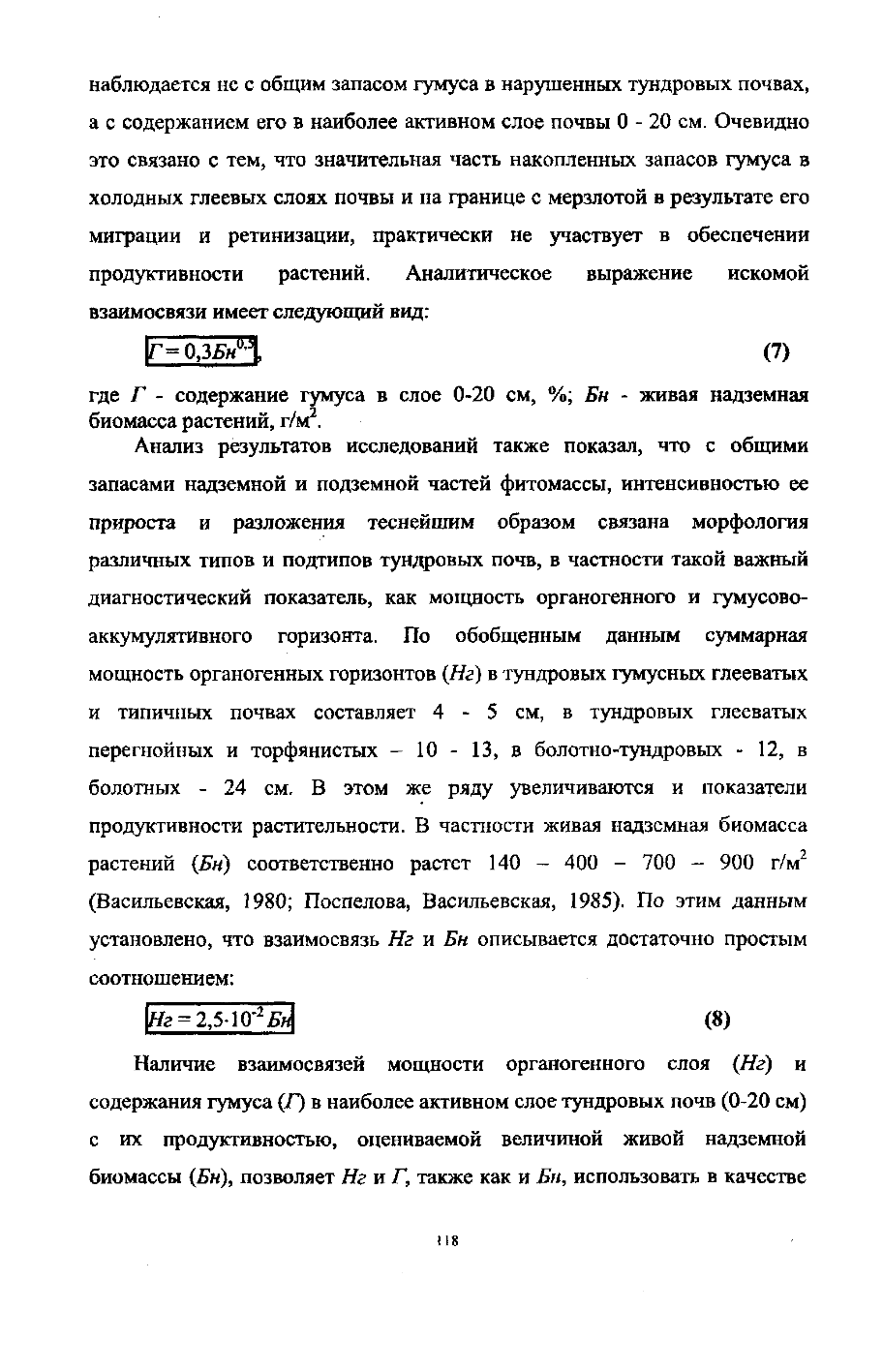

наблюдается не с общим запасом гумуса в нарушенных тундровых почвах,

а с содержанием его в наиболее активном слое почвы 0 - 2 0 см. Очевидно

это связано с тем, что значительная часть накопленных запасов гумуса в

холодных глеевых слоях почвы и на границе с мерзлотой в результате его

миграции и ретинизации, практически не участвует в обеспечении

продуктивности

растений.

Аналитическое

выражение

искомой

взаимосвязи имеет следующий вид:

где

Г

- содержание гумуса в слое 0-20 см, %;

Бн

- живая надземная

Анализ результатов исследований также показал, что с общими

запасами надземной и подземной частей фитомассы, интенсивностью ее

прироста и разложения теснейшим образом связана морфология

различных типов и подтипов тундровых почв, в частности такой важный

диагностический показатель, как мощность органогенного и гумусово

аккумулятивного горизонта. По обобщенным данным суммарная

мощность органогенных горизонтов (Яг) в тундровых гумусных глееватых

и типичных почвах составляет 4 - 5 см, в тундровых глееватых

перегнойных и торфянистых - 10 - 13, в болотно-тундровых - 12, в

болотных - 24 см. В этом же ряду увеличиваются и показатели

продуктивности растительности. В частности живая надземная биомасса

растений

(Бн)

соответственно растет 140 - 400 - 700 - 900 г/м2

(Васильевская, 1980; Поспелова, Васильевская, 1985). По этим данным

установлено, что взаимосвязь

Нг

и

Бн

описывается достаточно простым

соотношением:

Наличие взаимосвязей мощности органогенного слоя

(Нг)

и

содержания гумуса

(Г)

в наиболее активном слое тундровых почв (0-20 см)

с их продуктивностью, оцениваемой величиной живой надземной

биомассы

(Бн),

позволяет

Нг

и

Г,

также как и

Бн,

использовать в качестве

(7)

биомасса растений, г/м2.

Нг =

2,5-10'2Дн[

(

8

)

Научная электронная библио ека ЦНСХБ