Т А Б Л И Ц А 2

ГГ

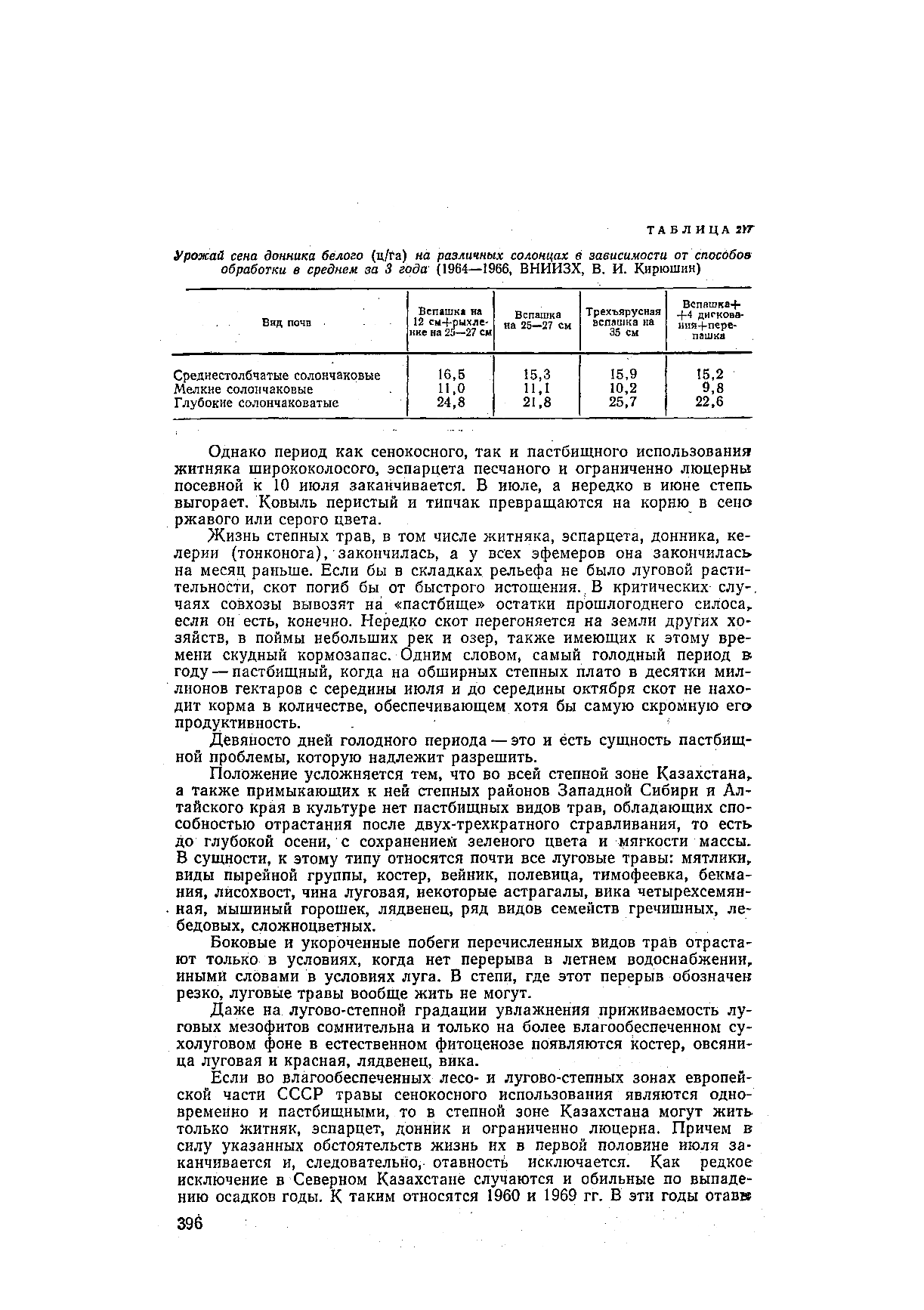

Урожай сена донника белого

(ц/га)

на различных солонцах в зависимости от способов

обработки в среднем за 3 года

(1964—1966, ВНИИЗХ, В. И. Кирюшин)

Вид почв

Вспашка на

12 см+рыхле*

ние на 25—27 см

Вспашка

на 25—27 см

Трехъярусная

вспашка на

35 см

В спаш ка+

+ 4 дигкова-

ния+пере-

пашка

Среднестолбчатые солончаковые

16,5

15,3

15,9

15,2

Мелкие солончаковые

11,0

11.1

10,2

9,8

Глубокие солончаковатые

24,8

21,8

25,7

22,6

Однако период как сенокосного, так и пастбищного использования

житняка ширококолосого, эспарцета песчаного и ограниченно люцерны

посевной к 10 июля заканчивается. В июле, а нередко в июне степь

выгорает. Ковыль перистый и типчак превращаются на корню в сена

ржавого или серого цвета.

Жизнь степных трав, в том числе житняка, эспарцета, донника, ке-

лерии (тонконога), закончилась, а у всех эфемеров она закончилась

на месяц раньше. Если бы в складках рельефа не было луговой расти

тельности, скот погиб бы от быстрого истощения. В критических слу-,

чаях совхозы вывозят на «пастбище» остатки прошлогоднего силоса,,

если он есть, конечно. Нередко скот перегоняется на земли других хо

зяйств* в поймы небольших рек и озер, также имеющих к этому вре

мени скудный кормозапас. Одним словом, самый голодный период в

году —пастбищный, когда на обширных степных плато в десятки мил

лионов гектаров с середины июля и до середины октября скот не нахо

дит корма в количестве, обеспечивающем хотя бы самую скромную era

продуктивность.

Девяносто дней голодного периода —это и есть сущность пастбищ

ной проблемы, которую надлежит разрешить.

Положение усложняется тем, что во всей степной зоне Казахстана,,

а также примыкающих к ней степных районов Западной Сибири и Ал

тайского края в культуре нет пастбищных видов трав, обладающих спо

собностью отрастания после двух-трехкратного стравливания, то есть

до глубокой осени, с сохранением зеленого цвета и мягкости массы.

В сущности, к этому типу относятся почти все луговые травы: мятлики,

виды пырейной группы, костер, вейник, полевица, тимофеевка, бекма-

ния, лисохвост, чина луговая, некоторые астрагалы, вика четырехсемян-

ная, мышиный горошек, лядвенец, ряд видов семейств гречишных, ле

бедовых, сложноцветных.

Боковые и укороченные побеги перечисленных видов трав отраста

ют только в условиях, когда нет перерыва в летнем водоснабжении,

иными словами в условиях луга. В степи, где этот перерыв обозначен

резко, луговые травы вообще жить не могут.

Даже на лугово-степной градации увлажнения приживаемость лу

говых мезофитов сомнительна и только на более Благообеспеченном су

холуговом фоне в естественном фитоценозе появляются костер, овсяни

ца луговая и красная, лядвенец, вика.

Если во влагообеспеченных лесо- и лугово-степных зонах европей

ской части СССР травы сенокосного использования являются одно

временно и пастбищными, то в степной зоне Казахстана могут жить

только житняк, эспарцет, донник и ограниченно люцерна. Причем в

силу указанных обстоятельств жизнь их в первой половине июля за

канчивается и, следовательно, отавность исключается. Как редкое

исключение в Северном Казахстане случаются и обильные по выпаде

нию осадков годы. К таким относятся 1960 и 1969 гг. В эти годы отав*»

396

Научн я электронная библиотека ЦНСХБ