логическим ареалом и экологическим оптимумом. Еще в прошлом

столетии было установлено, что в связи с выраженной конкурен

цией между видами в фитоценозах виды луговых растений про

израстают не на всех местах, где они могли бы произрастать, и

нередко преобладают не там, где лучше растут в отсутствие кон

куренции с другими видами (Stebler, Schroeter, 1891). Это под

твердилось в опыте А. В. Прозоровского (1940) при пересадке

небольших участков дернины с гривы, где преобладал типчак,

в межгривное понижение, где пре

обладали лисохвост луговой и

полевица белая. Пересаженный в

межгривное

понижение

типчак

в условиях более высокого обес

печения водой произрастал луч

ше, чем на гриве, где он преоб

ладал. На основании этого опыта

А. В. Прозоровский (1940) за

ключил, что типчак не «сухолюб»,

а «сухотерпец». Он преобладает

на сухих местах не потому, что

это необходимо для его успешно

го произрастания, а в связи с

тем, что он более вынослив к

слабой обеспеченности водой и бо

лее конкурентоспособен в этих

условиях, чем другие виды. Более

высокое содержание воды в почве

для типчака не только не вредно,

а, наоборот, полезно, но в природ

ных условиях он на более влаж

ных почвах не произрастает, так

как не в состоянии конкурировать

с более конкурентноспособными в

этих условиях видами.

К аналогичным

результатам

пришел

Элленберг (Ellenberg,

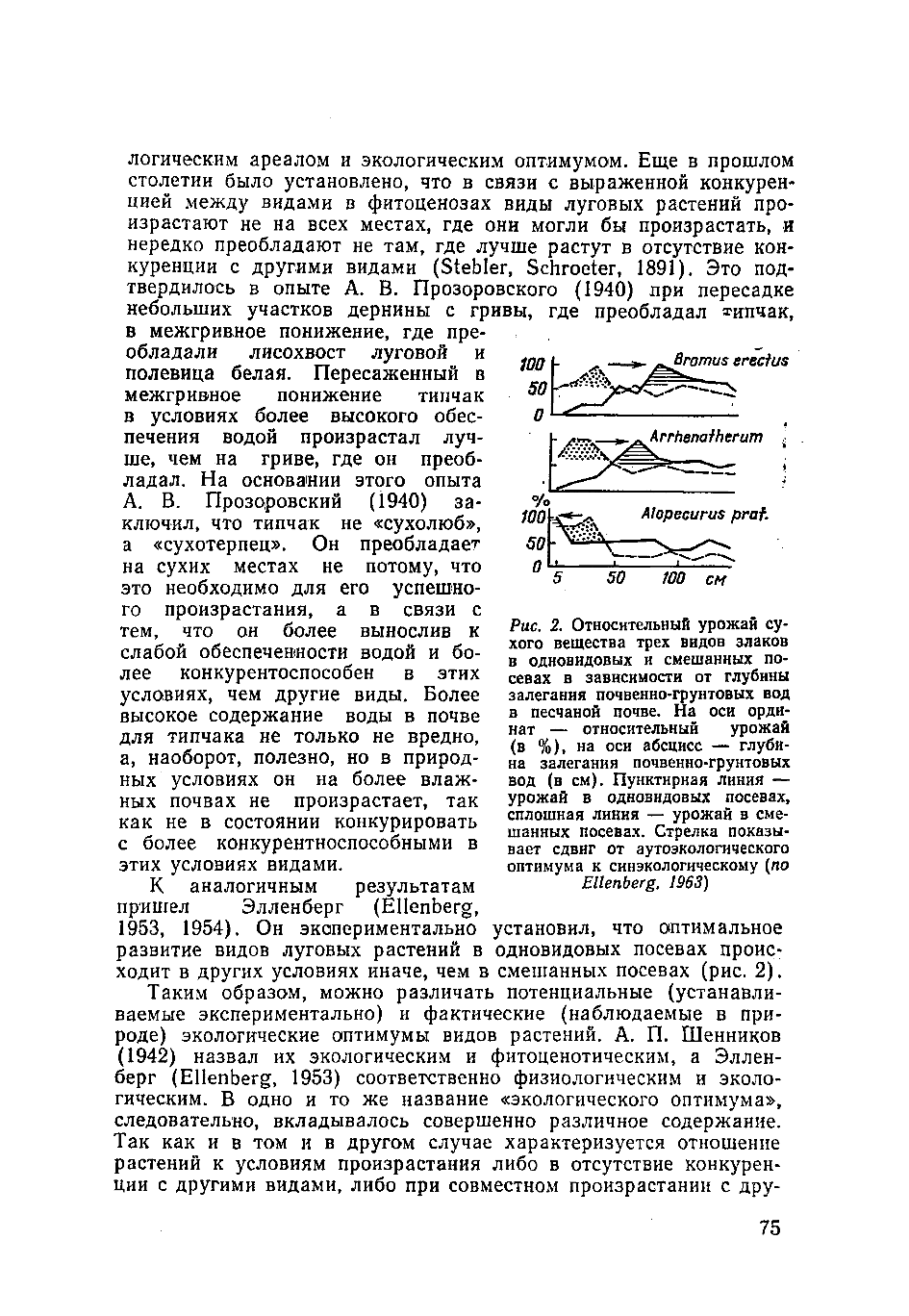

1953, 1954). Он экспериментально установил, что оптимальное

развитие видов луговых растений в одновидовых посевах проис

ходит в других условиях иначе, чем в смешанных посевах (рис. 2).

Таким образом, можно различать потенциальные (устанавли

ваемые экспериментально) и фактические (наблюдаемые в при

роде) экологические оптимумы видов растений. А. П. Шенников

(1942) назвал их экологическим и фитоценотическим, а Эллен

берг (Ellenberg, 1953) соответственно физиологическим и эколо

гическим. В одно и то же название «экологического оптимума»,

следовательно, вкладывалось совершенно различное содержание.

Так как и в том и в другом случае характеризуется отношение

растений к условиям произрастания либо в отсутствие конкурен

ции с другими видами, либо при совместном произрастании с дру-

Рис. 2.

Относительный урожай су

хого вещества трех видов злаков

в одновидовых и смешанных по

севах в зависимости от глубины

залегания почвенно-грунтовых вод

в песчаной почве. На оси орди

нат — относительный

урожай

(в %), на оси абсцисс — глуби

на залегания почвенно-грунтовых

вод (в см). Пунктирная линия —

урожай в одновидовых посевах,

сплошная линия — урожай в сме

шанных посевах. Стрелка показы

вает сдвиг от аутоэкологического

оптимума к синэкологическому

(по

E llen b erg , 1963)

75

Научная электронная библиотека ЦНСХБ