лению гумусных веществ в сравнении с дерновой почвой поймы»

и они подвергаются вымыванию.

Положительная роль пастьбы может проявиться не только'

в торможении дернового процесса, но и в других отношениях.

В кале сельскохозяйственных животных находятся семена раз

личных трав, в том числе и ценных в кормовом отношении, ко

торые при прохождении через пищеварительный тракт сохраня

ют способность к прорастанию. Это может способствовать дол

голетию травяного покрова.

В полупустынных и пустынных районах прогон скота исполь

зуется для заделки высеянных или опавших семян. Так, прогон

скота применяют при высеве

%

семян песчаного овса и в дру

гих случаях. В пустынных рай

онах выпас может быть при

менен для разрушения почвен

ной корки, сдерживающей рост

ценных растений.

Наблюдения в Восточных

Кара-Кумах показали, что ис

ключение выпаса ведет в по

нижениях рельефа к образова

нию корки и появлению мха,

наличие которых затрудняет

возобновление высокоценного

растения пустыни — осочки

илака и резко снижает про

дуктивность пустынных паст

бищ.

Пастьба может положи

тельно влиять и на динамику

растительного покрова, борьбу с сорняками и т. д . 1

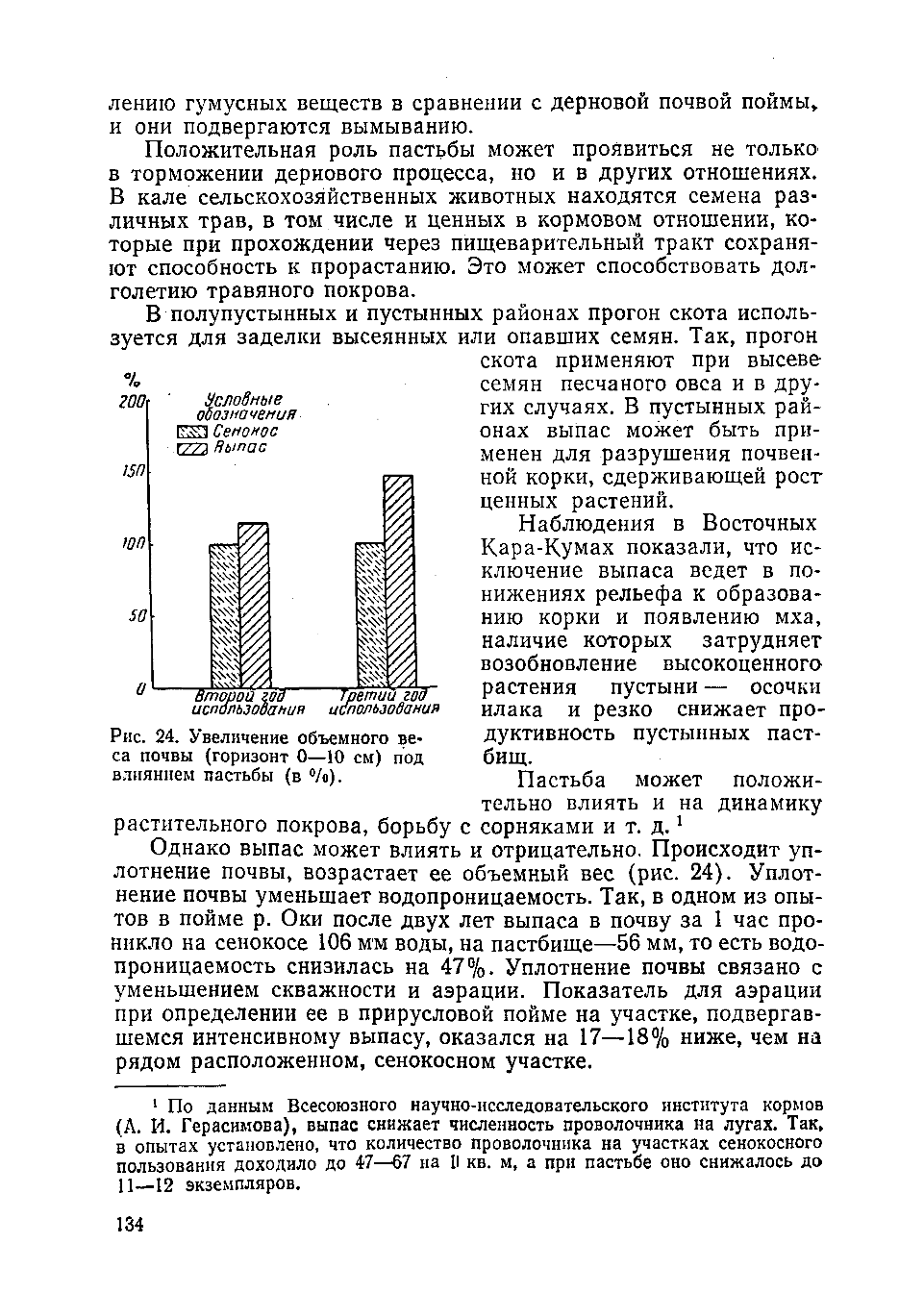

Однако выпас может влиять и отрицательно. Происходит уп

лотнение почвы, возрастает ее объемный вес (рис. 24). Уплот

нение почвы уменьшает водопроницаемость. Так, в одном из опы

тов в пойме р. Оки после двух лет выпаса в почву за 1 час про

никло на сенокосе 106 мм воды, на пастбище—56 мм, то есть водо

проницаемость снизилась на 47%. Уплотнение почвы связано с

уменьшением скважности и аэрации. Показатель для аэрации

при определении ее в прирусловой пойме на участке, подвергав

шемся интенсивному выпасу, оказался на 17—18% ниже, чем на

рядом расположенном, сенокосном участке.

Рис. 24. Увеличение объемного ве

са почвы (горизонт 0—10 см) под

влиянием пастьбы (в °/о).

1 По данным Всесоюзного научно-исследовательского института кормов

(А. И. Герасимова), выпас снижает численность проволочника на лугах. Так,

в опытах установлено, что количество проволочника на участках сенокосного

пользования доходило до 47—67 на II кв. м, а при пастьбе оно снижалось до

11—12 экземпляров.

134

Научная электронная библиотека ЦНСХБ