степи, где доминировали полынь плотная, карагана и злаки (ковыль

киргизский, типчак, житняк). Здесь представилось возможным выде

лить семь ступеней пастбищной дигрессии, отражающих изменение рас

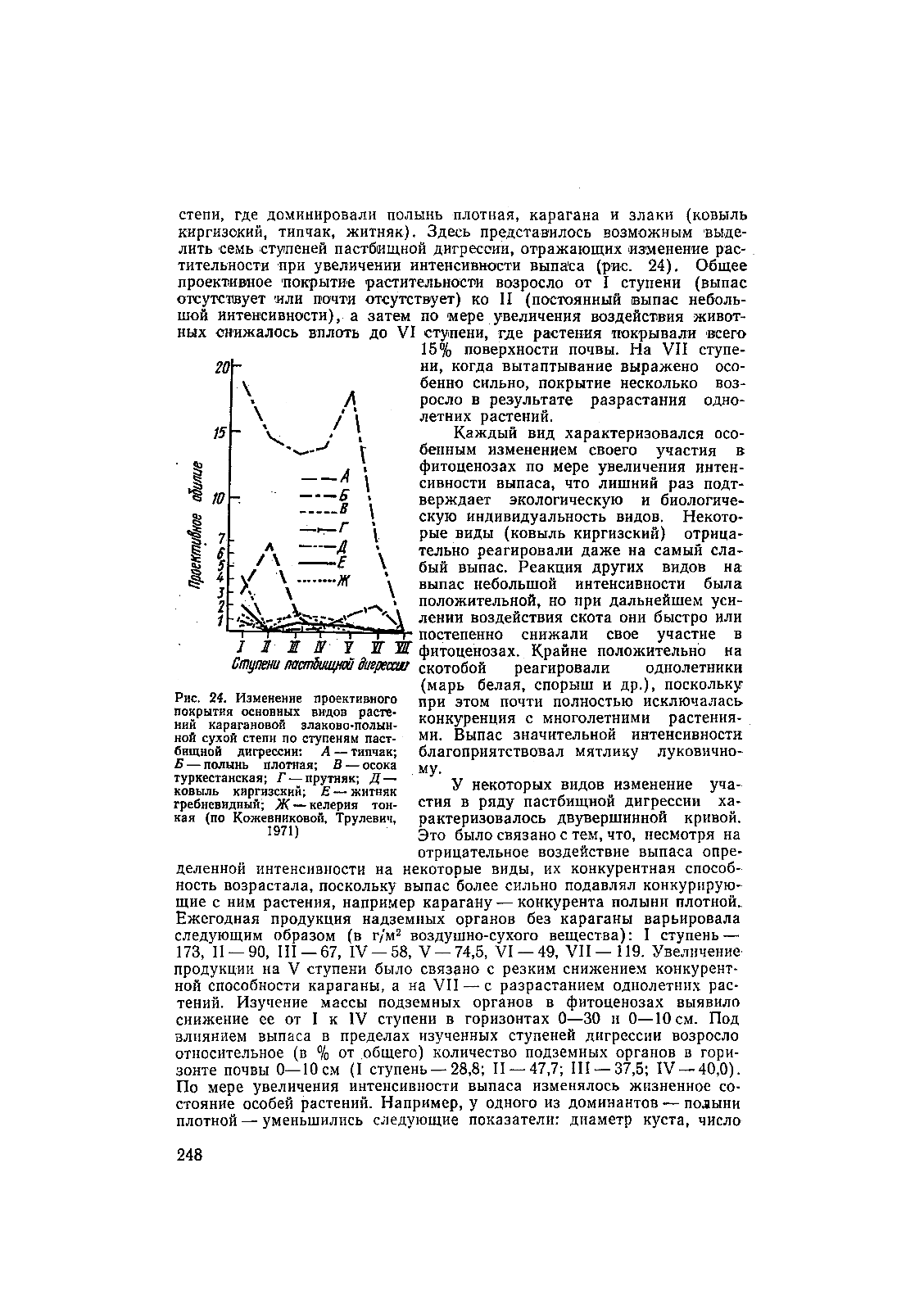

тительности при увеличении интенсивности выпа'са (рис. 24). Общее

проективное покрытие растительности возросло от I ступени (выпас

отсутствует или почти отсутствует) ко II (постоянный выпас неболь

шой интенсивности), а затем по -мере увеличения воздействия живот

ных снижалось вплоть до VI ступени, где растения покрывали всего

15% поверхности почвы. На VII ступе

ни, когда вытаптывание выражено осо

бенно сильно, покрытие несколько воз

росло в результате разрастания одно

летних растений.

Каждый вид характеризовался осо

бенным изменением своего участия в

фитоценозах по мере увеличения интен

сивности выпаса, что лишний раз подт

верждает экологическую и биологиче

скую индивидуальность видов. Некото

рые виды (ковыль киргизский) отрица

тельно реагировали даже на самый сла

бый выпас. Реакция других видов на

выпас небольшой интенсивности была

положительной, но при дальнейшем уси

лении воздействия скота они быстро или

. постепенно снижали свое участие в

I I Ж Ш

У

Ж Ж

фитоценозах. Крайне положительно на

Ступенипастбищнойдигресш

скотобой

реагировали

однолетники

(марь белая, спорыш и др.), поскольку

при этом почти полностью исключалась

конкуренция с многолетними растения

ми. Выпас значительной интенсивности

благоприятствовал мятлику луковично

му.

У некоторых видов изменение уча

стия в ряду пастбищной дигрессии ха

рактеризовалось двувершинной кривой.

Это было связано с тем, что, несмотря на

отрицательное воздействие выпаса опре

деленной интенсивности на некоторые виды, их конкурентная способ

ность возрастала, поскольку выпас более сильно подавлял конкурирую

щие с ним растения, например карагану — конкурента полыни плотной..

Ежегодная продукция надземных органов без караганы варьировала

следующим образом (в г/м2 воздушно-сухого вещества): I ступень —

173, II — 90, III —67, IV— 58, V —74,5, VI —49, VII — 119. Увеличение

продукции на V ступени было связано с резким снижением конкурент

ной способности караганы, а на VII — с разрастанием однолетних рас

тений. Изучение массы подземных органов в фитоценозах выявило

снижение ее от I к IV ступени в горизонтах 0—30 и 0—10 см. Под

влиянием выпаса в пределах изученных ступеней дигрессии возросло

относительное (в % от общего) количество подземных органов в гори

зонте почвы 0—10 см (I ступень —28,8; II —47,7; III — 37,5; IV—40,0).

По мере увеличения интенсивности выпаса изменялось жизненное со

стояние особей растений. Например, у одного из доминантов — полыни

плотной — уменьшились следующие показатели: диаметр куста, число

Рис. 24. Изменение проективного

покрытия основных видов расте

ний Карагановой злаково-полын

ной сухой степи по ступеням паст

бищной дигрессии:

А

— типчак;

Б

— полынь плотная;

В

— осока

туркестанская;

Г

— прутняк;

Д

—

ковыль киргизский;

Е

— житняк

гребневидный;

Ж

— келерия тон

кая (по Кожевниковой, Трулевич,

1971)

248

Научная эле тронная библиотека ЦНСХБ