Генетические ресурсы и интродукция

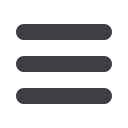

Таблица 4

Семенная продуктивность дикорастущих видов ириса (1999-2000 год)

Важным показателем успешной интродукции растений является вступление в фазу плодоношения.

Все изучаемые ирисы образовали семена (и. низкий плодоносил только в 1996 году). Начало созревания се-

В

ид

Потенциальнаясемей,

продуктивность,шт.

Фактическаясеменная

продуктивность,шт.

Процент

семинификации

Ириснизкий

46,6*

1,7*

3,7*

Ириссибирский

121,2±1,62

61,7±U7

50,9

Ирисболотный

88,7±4,89

59,2±5,31

66,7

Ирисщетиноносный

88,4±1,54

24,3±3,25

27,5

Ирисзлаковидный

49,8±2,08

9,8±1,81

19,7

Ирисмолочно-белый

29,9±2,14

15,9±1,26

53,2

Ирисмечевидный

6

0

0

*-данныеза1996год

мян большинства видов отмечено в первой декаде сентября, а для и. болотного — в начале сентября, (табл. 3).

Самая высокая семенная продуктивность наблюдается у двух местных видов — и. сибирского, и. болотного (фак

тическая семенная продуктивность составила 61,7 и 59,2 шт. соответственно); самая низкая — у ириса низкого

(3,7 шт.) и ириса мечевидного, который не образовал полноценных семян.

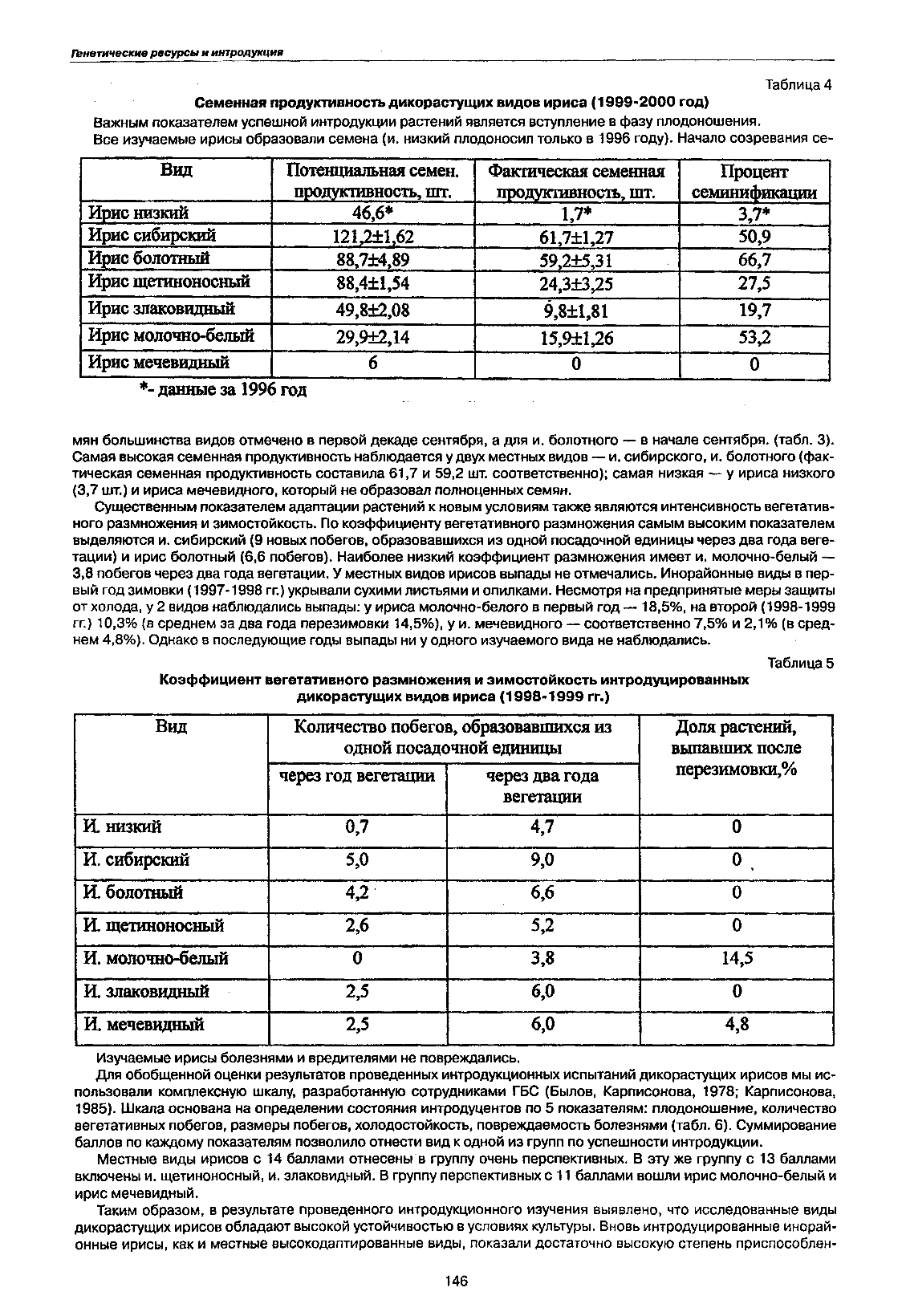

Существенным показателем адаптации растений к новым условиям также являются интенсивность вегетатив

ного размножения и зимостойкость. По коэффициенту вегетативного размножения самым высоким показателем

выделяются и. сибирский (9 новых побегов, образовавшихся из одной посадочной единицы через два года веге

тации) и ирис болотный (6,6 побегов). Наиболее низкий коэффициент размножения имеет и. молочно-белый —

3,8 побегов через два года вегетации. У местных видов ирисов выпады не отмечались. Инорайонные виды в пер

вый год зимовки (1997-1998 гг.) укрывали сухими листьями и опилками. Несмотря на предпринятые меры защиты

от холода, у 2 видов наблюдались выпады: у ириса молочно-белого в первый год — 18,5%, на второй (1998-1999

гг.) 10,3% (в среднем за два года перезимовки 14,5%), у и. мечевидного — соответственно 7,5% и 2,1% (в сред

нем 4,8%). Однако в последующие годы выпады ни у одного изучаемого вида не наблюдались.

Таблица 5

Коэффициент вегетативного размножения и зимостойкость интродуцированных

дикорастущих видов ириса (1998-1999 гг.)

Вид

Количествопобегов, образовавшихсяиз

однойпосадочнойединицы

Долярастений,

выпавшихпосле

перезимовки,%

черезгодвегетации черездвагода

вегетации

И. низкий

0,7

4,7

0

И. сибирский

5,0

9,0

0 .

И. болотный

4,2

6,6

0

И.щетиноносный

2,6

5,2

0

И. молочно-белый

0

3,8

14,5

И. злаковидный

2,5

6,0

0

И. мечевидный

2,5

6,0

4,8

Изучаемые ирисы болезнями и вредителями не повреждались.

Для обобщенной оценки результатов проведенных интродукционных испытаний дикорастущих ирисов мы ис

пользовали комплексную шкалу, разработанную сотрудниками ГБС (Былов, Карписонова, 1978; Карписонова,

1985). Шкала основана на определении состояния интродуцентов по 5 показателям: плодоношение, количество

вегетативных побегов, размеры побегов, холодостойкость, повреждаемость болезнями (табл. 6). Суммирование

баллов по каждому показателям позволило отнести вид к одной из групп по успешности интродукции.

Местные виды ирисов с 14 баллами отнесены в группу очень перспективных. В эту же группу с 13 баллами

включены и. щетиноносный, и. злаковидный. В группу перспективных с 11 баллами вошли ирис молочно-белый и

ирис мечевидный.

Таким образом, в результате проведенного интродукционного изучения выявлено, что исследованные виды

дикорастущих ирисов обладают высокой устойчивостью в условиях культуры. Вновь интродуцированные инорай

онные ирисы, как и местные высокодаптированные виды, показали достаточно высокую степень приспособлен

и е

Научная электр нная библиотека ЦНСХБ