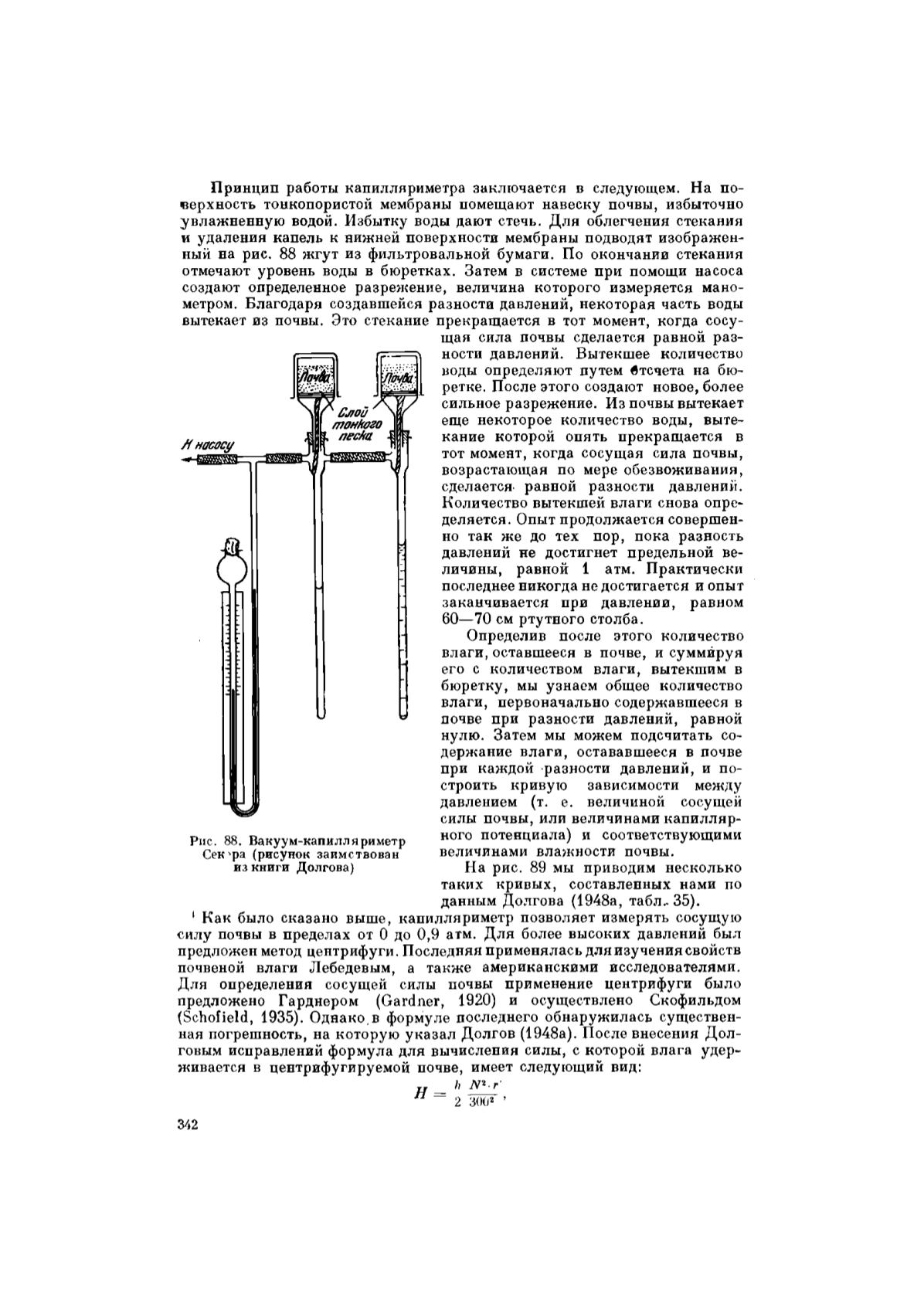

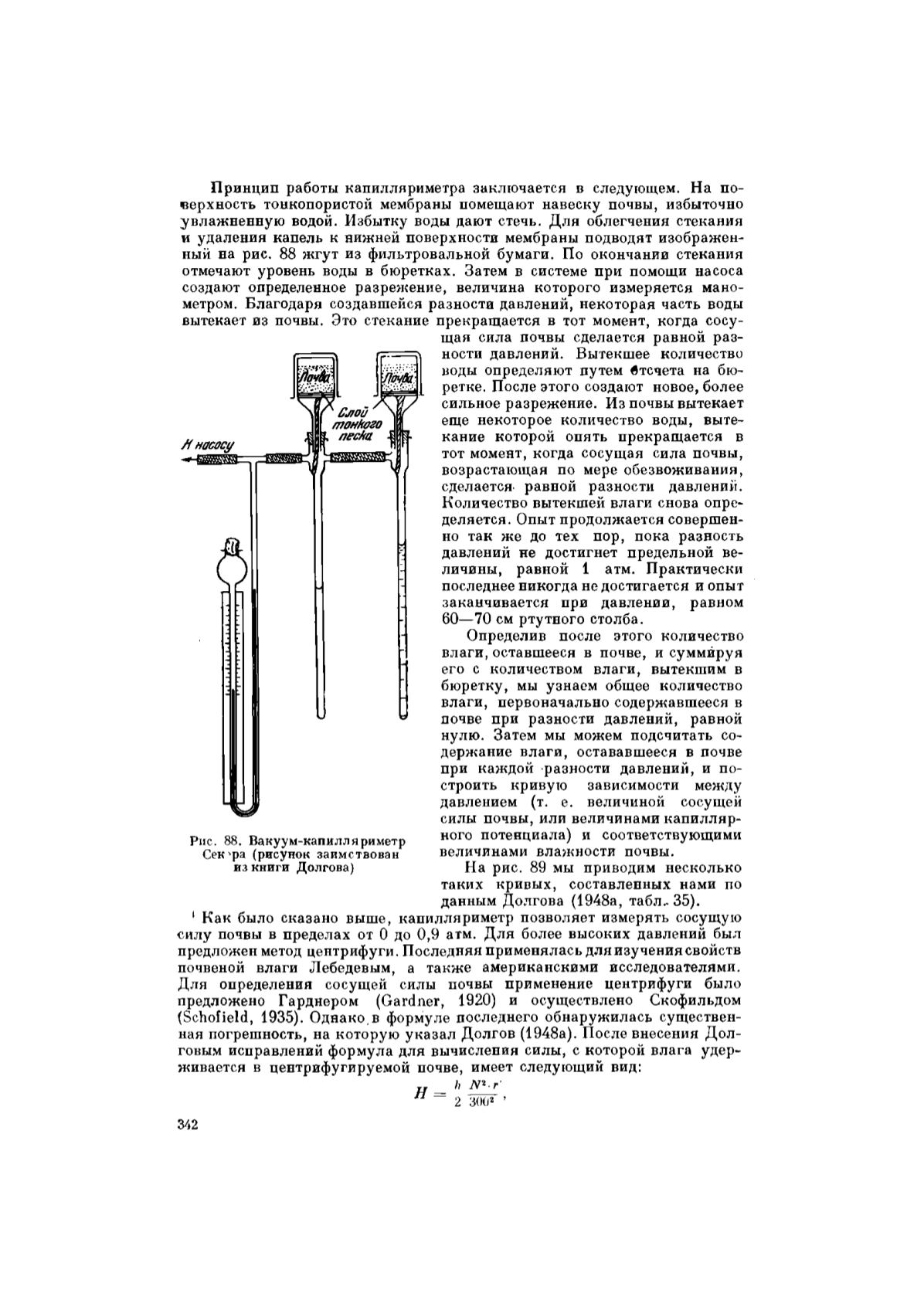

Принцип работы капилляриметра заключается в следующем. На по-

верхность тонкопористой мембраны помещают навеску почвы, избыточно

увлажненную водой. Избытку воды дают стечь. Для облегчения стекания

и удаления капель к нижней поверхности мембраны подводят изображен-

ный на рис. 88 жгут из фильтровальной бумаги. По окончании стекания

отмечают уровень воды в бюретках. Затем в системе при помощи насоса

создают определенное разрежение, величина которого измеряется мано-

метром. Благодаря создавшейся разности давлений, некоторая часть воды

вытекает из почвы. Это стекание прекращается в тот момент, когда сосу-

щая сила почвы сделается равной раз-

ности давлений. Вытекшее количество

воды определяют путем бтсчета на бю-

ретке. После этого создают новое, более

сильное разрежение. Из почвы вытекает

еще некоторое количество воды, выте-

кание которой опять прекращается в

тот момент, когда сосущая сила почвы,

возрастающая по мере обезвоживания,

сделается равной разности давлений.

Количество вытекшей влаги снова опре-

деляется. Опыт продолжается совершен-

6

ц

но так же до тех пор, пока разность

?

давлений не достигнет предельной ве-

личины, равной 1 атм. Практически

™

последнее никогда не достигается и опыт

заканчивается при давлении, равном

60—70 см ртутного столба.

Определив после этого количество

влаги, оставшееся в почве, и суммируя

его с количеством влаги, вытекшим в

бюретку, мы узнаем общее количество

влаги, первоначально содержавшееся в

почве при разности давлений, равной

нулю. Затем мы можем подсчитать со-

держание влаги, остававшееся в почве

при каждой разности давлений, и по-

строить кривую зависимости между

давлением (т. е. величиной сосущей

силы почвы, или величинами капилляр-

ного потенциала) и соответствующими

величинами влажности почвы.

На рис. 89 мы приводим несколько

таких кривых, составленных нами по

данным Долгова (1948а, табл.. 35).

[

Как было сказано выше, капилляриметр позволяет измерять сосущую

силу почвы в пределах от 0 до 0,9 атм. Для более высоких давлений был

предложен метод центрифуги. Последняя применялась для изучения свойств

почвеной влаги Лебедевым, а также американскими исследователями.

Для определения сосущей силы почвы применение центрифуги было

предложено Гарднером (Gardner, 1920) и осуществлено Скофильдом

(Schofield, 1935). Однако,в формуле последнего обнаружилась существен-

ная погрешность, на которую указал Долгов (1948а). После внесения Дол-

говым исправлений формула для вычисления силы, с которой влага удер-

живается в центрифугируемой почве, имеет следующий вид:

и =

h N

2 300

2

'

Рис. 88. Вакуум-капилляриметр

Сеюра (рисунок заимствован

из книги Долгова)

342»

Электронная книга СКБ ГНУ Р ссельхозакадемии