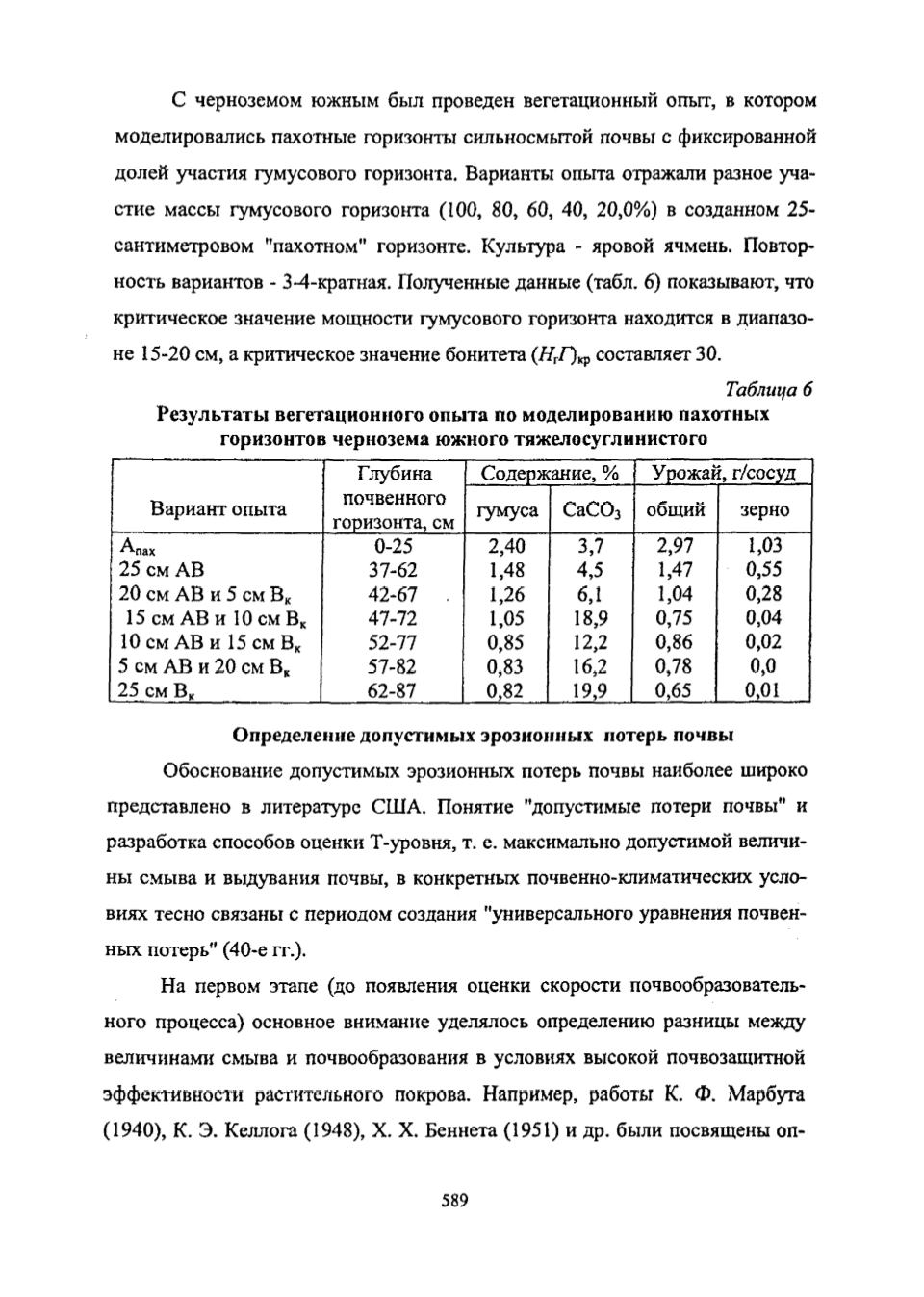

С черноземом южным был проведен вегетационный опыт, в котором

моделировались пахотные горизонты сильносмытой почвы с фиксированной

долей участия гумусового горизонта. Варианты опыта отражали разное уча

стие массы гумусового горизонта (100, 80, 60, 40, 20,0%) в созданном 25-

сантиметровом "пахотном" горизонте. Культура - яровой ячмень. Повтор

ность вариантов - 3*4-кратная. Полученные данные (табл. 6) показывают, что

критическое значение мощности гумусового горизонта находится в диапазо

не 15-20 см, а критическое значение бонитета

(НгГ

)крсоставляет 30.

Таблица б

Результаты вегетационного опыта по моделированию пахотных

горизонтов чернозема южного тяжелосуглинистого

Вариант опыта

Глубина

почвенного

горизонта, см

Содержание,

%

Урожай, г/сосуд

гумуса CaCOj общий зерно

Апах

0-25

2,40

3,7

2,97

1,03

25 см АВ

37-62

1,48

4,5

1,47

0,55

20 см АВ и 5 см Вк

42-67 .

1,26

6,1

1,04

0,28

15 см АВ и 10 см Вк

47-72

1,05 18,9 0,75

0,04

10 см АВ и 15 см Вк

52-77

0,85 12,2 0,86

0,02

5 см АВ и 20 см Вк

57-82

0,83 16,2 0,78

0,0

25 см Вк

62-87

0,82 19,9 0,65

0,01

Определение допустимых эрозионных потерь почвы

Обоснование допустимых эрозионных потерь почвы наиболее широко

представлено в литературе США. Понятие "допустимые потери почвы" и

разработка способов оценки Т-уровня, т. е. максимально допустимой величи

ны смыва и выдувания почвы, в конкретных почвенно-климатических усло

виях тесно связаны с периодом создания "универсального уравнения почвен

ных потерь" (40-е гг.).

На первом этапе (до появления оценки скорости почвообразователь

ного процесса) основное внимание уделялось определению разницы между

величинами смыва и почвообразования в условиях высокой почвозащитной

эффективности растительного покрова. Например, работы К. Ф. Марбута

(1940), К. Э. Келлога (1948), X. X. Беннета (1951) и др. были посвящены оп-

589

Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека