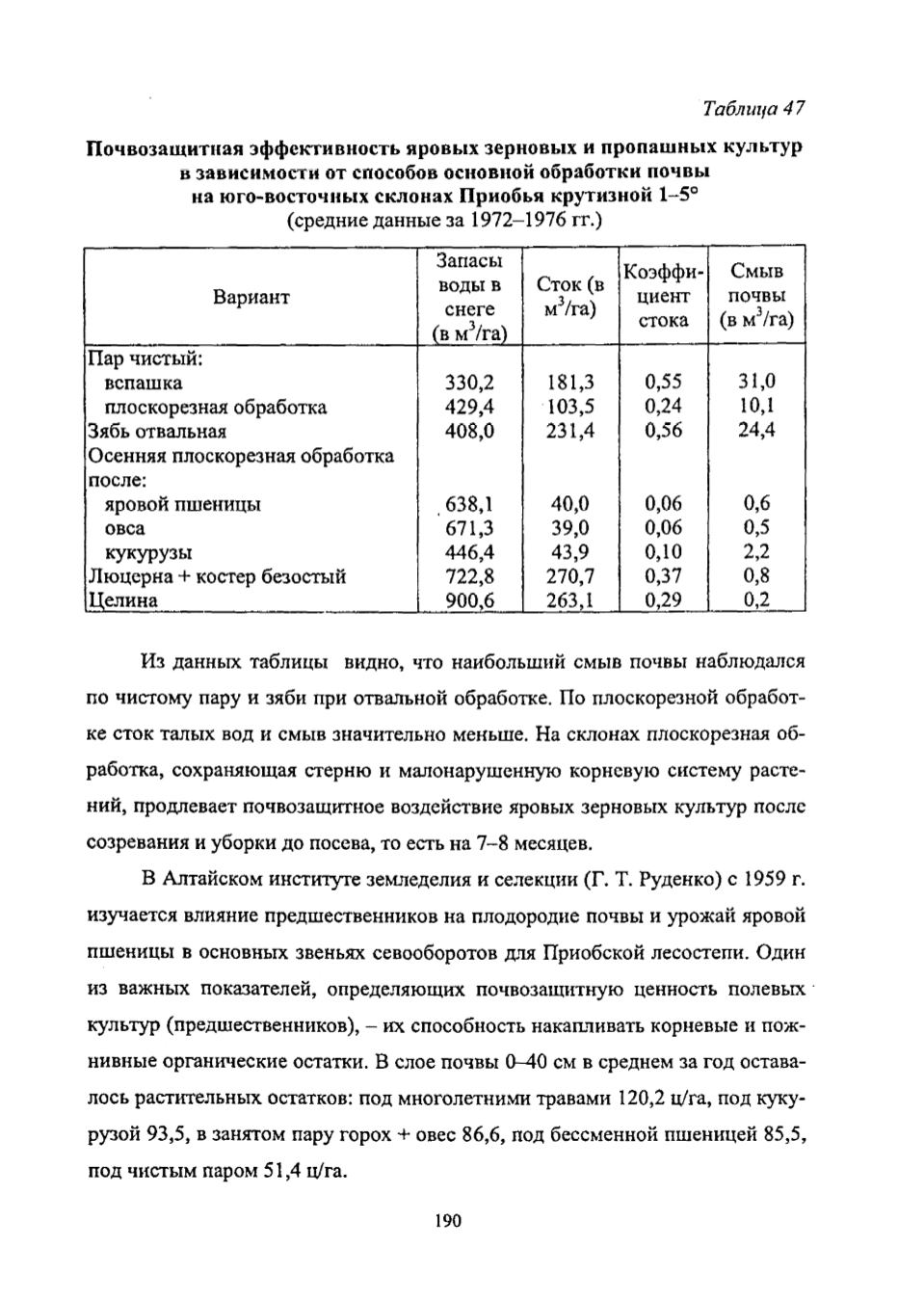

Таблица 47

Почвозащитная эффективность яровых зерновых и пропашных культур

в зависимости от способов основной обработки почвы

на юго-восточных склонах Приобья крутизной 1-5°

(средние данные за 1972-1976 гг.)

Вариант

Запасы

воды в

снеге

(в м3/га)

Сток (в

м3/га)

Коэффи

циент

стока

Смыв

почвы

(в м3/га)

Пар чистый:

вспашка

330,2

181,3 0,55

31,0

плоскорезная обработка

429,4

103,5 0,24

10,1

Зябь отвальная

408,0

231,4 0,56

24,4

Осенняя плоскорезная обработка

после:

яровой пшеницы

638,1

40,0

0,06

0,6

овса

671,3

39,0

0,06

0,5

кукурузы

446,4

43,9

0,10

2,2

Люцерна + костер безостый

722,8

270,7 0,37

0,8

Целина

900,6

263,1

0,29

0,2

Из данных таблицы видно, что наибольший смыв почвы наблюдался

по чистому пару и зяби при отвальной обработке. По плоскорезной обработ

ке сток талых вод и смыв значительно меньше. На склонах плоскорезная об

работка, сохраняющая стерню и малонарушенную корневую систему расте

ний, продлевает почвозащитное воздействие яровых зерновых культур после

созревания и уборки до посева, то есть на 7-8 месяцев.

В Алтайском институте земледелия и селекции (Г. Т. Руденко) с 1959 г.

изучается влияние предшественников на плодородие почвы и урожай яровой

пшеницы в основных звеньях севооборотов для Приобской лесостепи. Один

из важных показателей, определяющих почвозащитную ценность полевых

культур (предшественников), - их способность накапливать корневые и пож

нивные органические остатки. В слое почвы 0-Ж) см в среднем за год остава

лось растительных остатков: под многолетними травами 120,2 ц/га, под куку

рузой 93,5, в занятом пару горох + овес 86,6, под бессменной пшеницей 85,5,

под чистым паром 51,4 ц/га.

190

Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека