определяющую роль в создании оптимального водного и воздушного

режимов (рис. 10.4.1). Объем пор инфильтрации в почвах умеренного и

интенсивного орошения составляет соответственно около 55 и 20% от

объема этих пор в неорошаемых почвах. Объем пор аэрации сокращается

на 40 и 75%, а более мелких (влагопроводящих) - на 30 и 60% -

соответственно. Аналогичный характер имеют изменения порового

пространства и в более глубоких горизонтах, но выражены они в меньшей

степени.

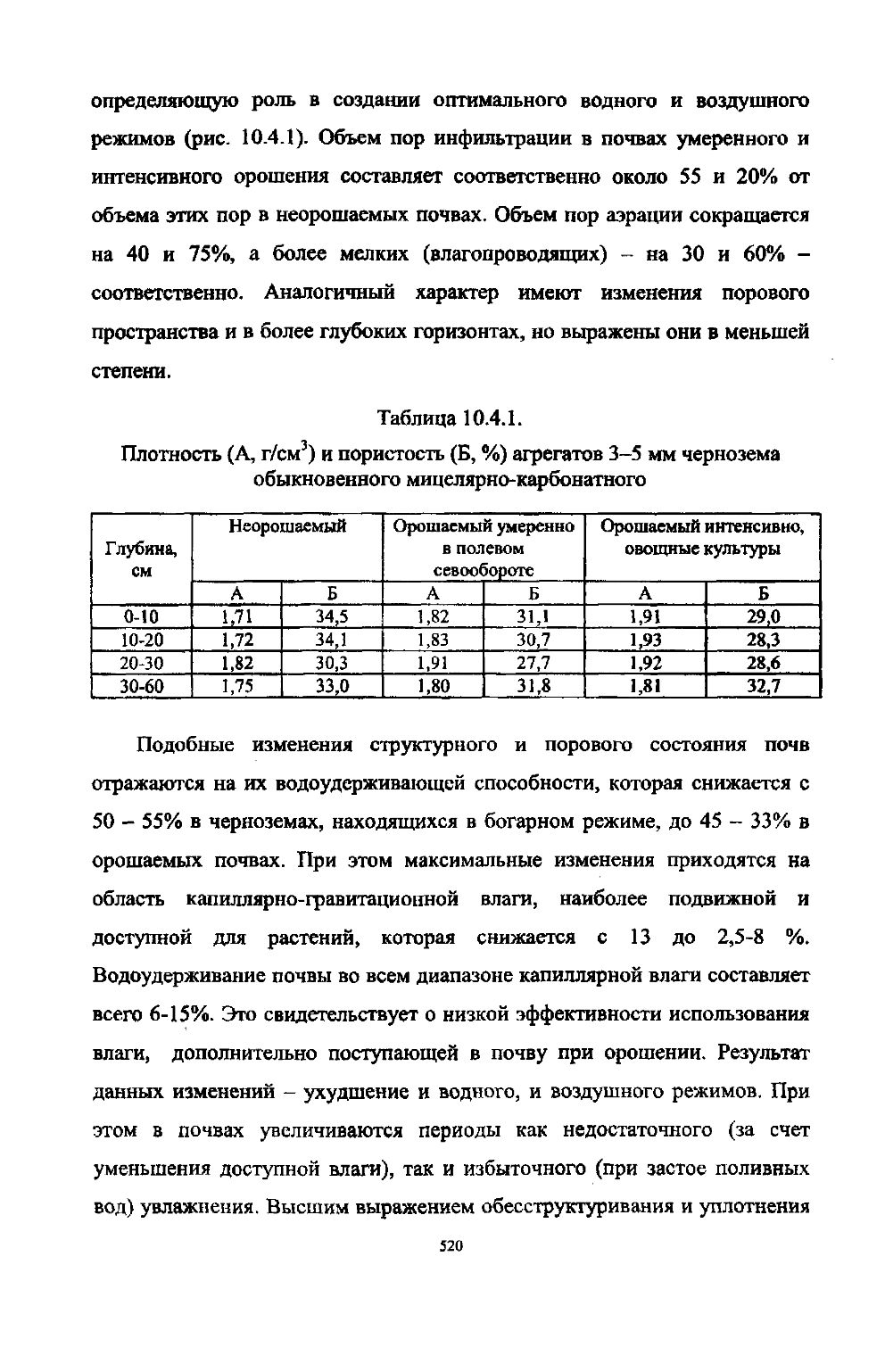

Таблица 10.4.1.

Плотность (А, г/см3) и пористость (Б, %) агрегатов 3-5 мм чернозема

обыкновенного мицелярно-карбонатного

Глубина,

см

Неорошаемый Орошаемый умеренно

в полевом

севообороте

Орошаемый интенсивно,

овощные культуры

А

Б

А

Б

А

Б

0-10

1.71

_34,5

1,82

31,1

1,91

29,0

10-20

1,72

34,1

1,83

30,7

1,93

28,3

20-30

1,82

30,3

1.91

27,7

1,92

28,6

30-60

1,75

33,0

1,80

31,8

1,81

32,7

Подобные изменения структурного и порового состояния почв

отражаются на их водоудерживающей способности, которая снижается с

50 - 55% в черноземах, находящихся в богарном режиме, до 45 - 33% в

орошаемых почвах. При этом максимальные изменения приходятся на

область капиллярно-гравитационной влаги, наиболее подвижной и

доступной для растений, которая снижается с 13 до 2,5-8 %.

Водоудерживание почвы во всем диапазоне капиллярной влаги составляет

всего 6-15%. Это свидетельствует о низкой эффективности использования

влаги, дополнительно поступающей в почву при орошении. Результат

данных изменений - ухудшение и водного, и воздушного режимов. При

этом в почвах увеличиваются периоды как недостаточного (за счет

уменьшения доступной влаги), так и избыточного (при застое поливных

вод) увлажнения. Высшим выражением обесструктуривания и уплотнения

520

Научная электронная библиотека ЦНСХБ