производит интенсивный размыв и смыв почвогрунтов. При этом происходит

непрерывное укрупнение эрозионных форм от мелких бороздок до оврагов.

Следовательно, на отдельных водосборах при талом и дождевом стоке

выделяются временные области с разной степенью выраженности ручейковой

сети. Независимо от участков эрозионной сети смыв и размыв тундровых почв и

почвогрунтов при дождях и снеготаянии осуществляется в основном

ручейковыми временными водными потоками, имеющими постоянные русла,

часто с порожистым дном. Ступенчатость дна русел способствует повышению

размывающей способности потоков и предельному насыщению их наносами.

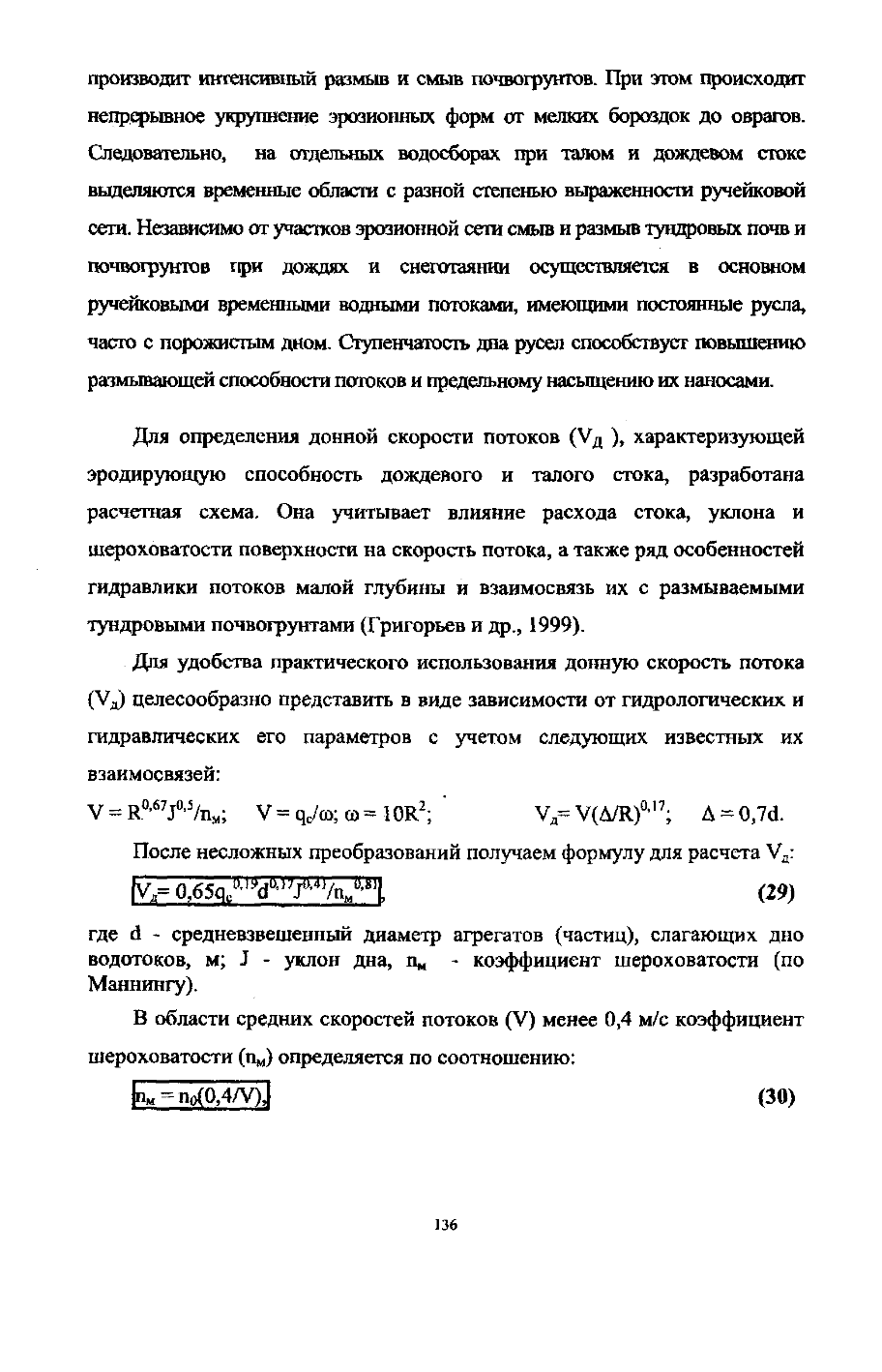

Для определения донной скорости потоков (Уд ), характеризующей

эродирующую способность дождевого и талого стока, разработана

расчетная схема. Она учитывает влияние расхода стока, уклона и

шероховатости поверхности на скорость потока, а также ряд особенностей

гидравлики потоков малой глубины и взаимосвязь их с размываемыми

тундровыми почвогрунтами (Григорьев и др., 1999).

Для удобства практического использования донную скорость потока

(Уд) целесообразно представить в виде зависимости от гидрологических и

гидравлических его параметров с учетом следующих известных их

взаимосвязей:

После несложных преобразований получаем формулу для расчета Уд:

где d ~ средневзвешенный диаметр агрегатов (частиц), слагающих дно

водотоков, м; J - уклон дна, л*, - коэффициент шероховатости (по

Маннингу).

В области средних скоростей потоков (V) менее 0,4 м/с коэффициент

шероховатости (пм) определяется по соотношению:

V = R°'67J°’5/nM; V = qc/to; а>= 1OR2;

Уд= V(A/R)0,17; Д = 0,7d.

(29)

(30)

]36

Научная электронная библиотека ЦНСХБ