50% воды. Тяжелые полны нагреваются медленнее, чем почвы легкого ме

ханического состава.

С увеличением аэрации и температуры почвы анаэробные процессы

разложения сменяются аэробпымп,*и вместо закнсных соединений в почве

образуется больше питательных веществ для растений в подвижной и

удобоусвояемой форме.

, Обработка, внесение удобрений усиливают благотворное влияние осу

шения, еще более повышаются аэрация почвы и ее теплопроводность,

а следовательно, и минерализация органических веществ.

Магистральный канал роют глубиной 1,5—2,0

м

и шириной по дну

0,6

м*

При устройстве открытой сети собирательные канавы копают на

глубину до 1

м

с шириной по дну 0,3—0,4

м.

Расстояние между собира

телями зависит от уклона местности и характера грунта: на торфяных

почвах —300—1000

м ,

на минеральных почвах —30—200

м.

Расстояние

между осушителями зависит от механического состава грунта и от вида

выращиваемых культур. На тяжелых грунтах их копают на более близких

расстояниях, при возделывании овощных и зерновых культур расстоя

ния между ними еще более сокращают. На болотах эти расстояния колеб

лются от 30 до 120

м ,

на минеральных почвах —от 15 до 100

м.

Устройство открытой сети имеет ряд преимуществ по сравнению

с устройством дренажа: 1) требуется меньше сил и средств; 2) хорошо

отводится поверхностная вода, поэтому требуются меньшие уклоны мест

ности; 3) легче производить осмотр канав.

В то же время открытая сеть имеет ряд существенных недостатков:

1) исключительно затруднена механизация обработки почвы, посева,

уборки урожая, осложняется также и выпас скота; 2) при устройство

канав теряется до 10% полезной площади; 3) необходимо строить большое

количество мостов через канавы; 4) промерзшие откосы канав зимой и

ранней весной не пропускают воду, вследствие чего почва просыхает

медленнее, что задерживает рост растений и обработку почзы и т. д.

При дренаже участок осушается более совершенно, так как сток воды

идет круглый год. Этому также способствует более близкая закладка дрен

одиа от другой.

В засушливые периоды вследствие конденсации почвой паров воды

из воздуха влажность ее на дренированных участках выше по сравнсппю

с участками, осушенными открытыми канавами.

Все это создает лучшие условия для аэрации почвы, разложения орга

нического вещества, в результате чего, как показывают опыты, урожаи

культур на дренированных площадях выше по сравнению с площадями,

осушенными открытыми канавами.

При устройстве дренажа роют узкие канавы: на болотах —0,9—1,0

м

глубиной п на минеральных почвах —0,8—1,2

м.

На дно канавы заклады

вают дрены —трубы (гончарные, битумные или дощатые) пли пропускаю

щий воду материал (камни, жерди, хворост и т. п.). Заложенную дрену

покрывают фильтрационным слоем толщиной 10—15

см

из лапок смоли

стой сосны, живого сфагнового мха, дерпины, обращенной корнями вверх,

и л и

засыпают последовательно мелким, средним и крупным песком или

гравием. Сверху фильтрационный слой закрывают землей, вынутой из ка

навы. Расстояние между дренами 30—50

м

на торфяных грунтах и 12-—15 -w

на минеральных почвах.

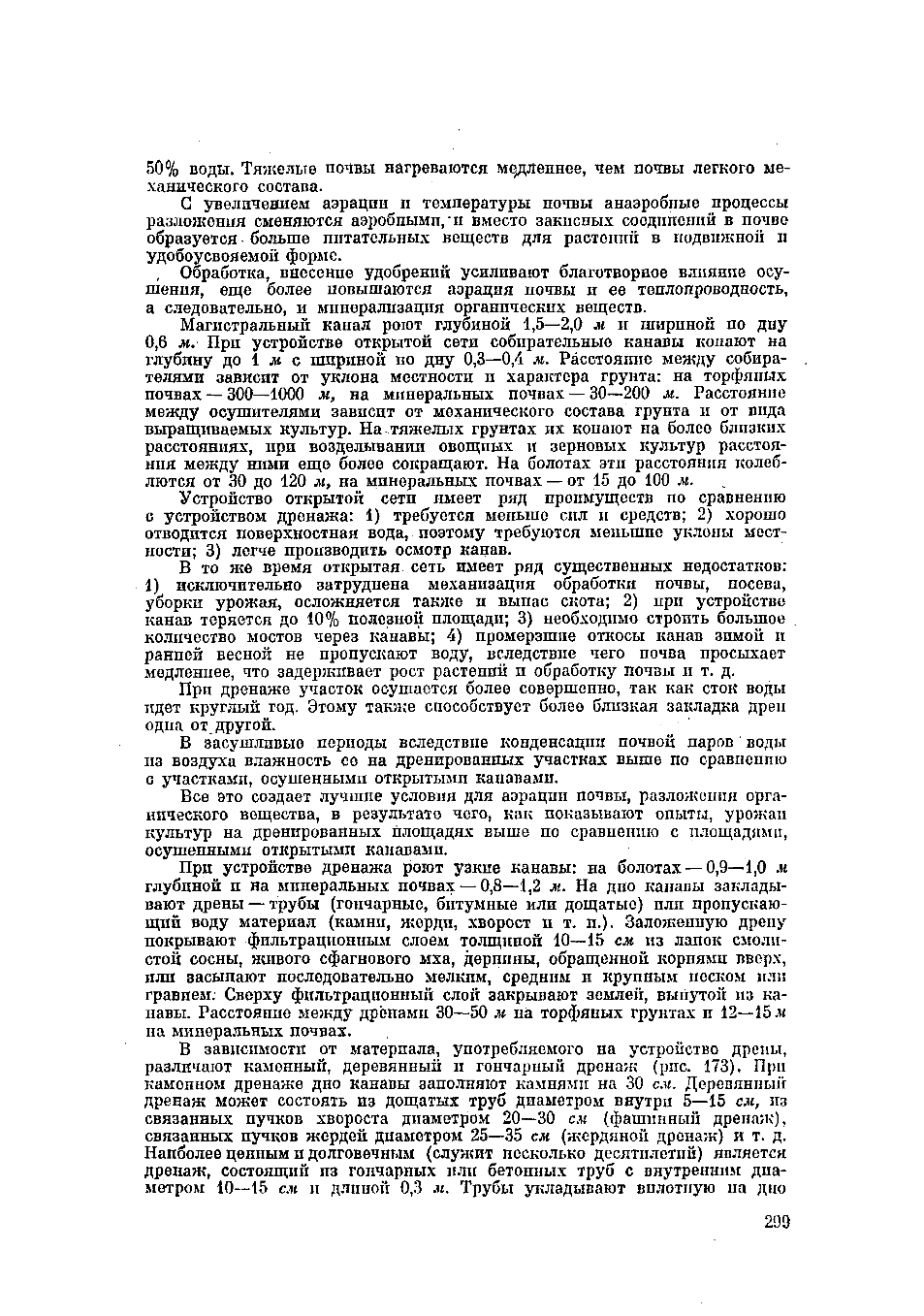

В зависимости от материала, употребляемого на устройство дрены,

различают каменный, деревянный и гончарный дренаж (рис. 173). При

каменном дренаже дно канавы заполняют камнями на 30

см.

Деревянный

дренаж может состоять из дощатых труб диаметром внутри 5—15

см,

из

связанных пучков хвороста диаметром 20—30

см

(фашинный дренаж),

связанных пучков жердей диаметром 25—35

см

(жердяной дренаж) и т. д.

Наиболее ценным и долговечным (служит несколько десятилетий) является

дреная*, состоящий из гончарных или бетонных труб с внутренним диа

метром 10—15

см

и длиной 0,3

м.

Трубы укладывают вплотную на дно

299

Научная электронная библиотека ЦНСХБ