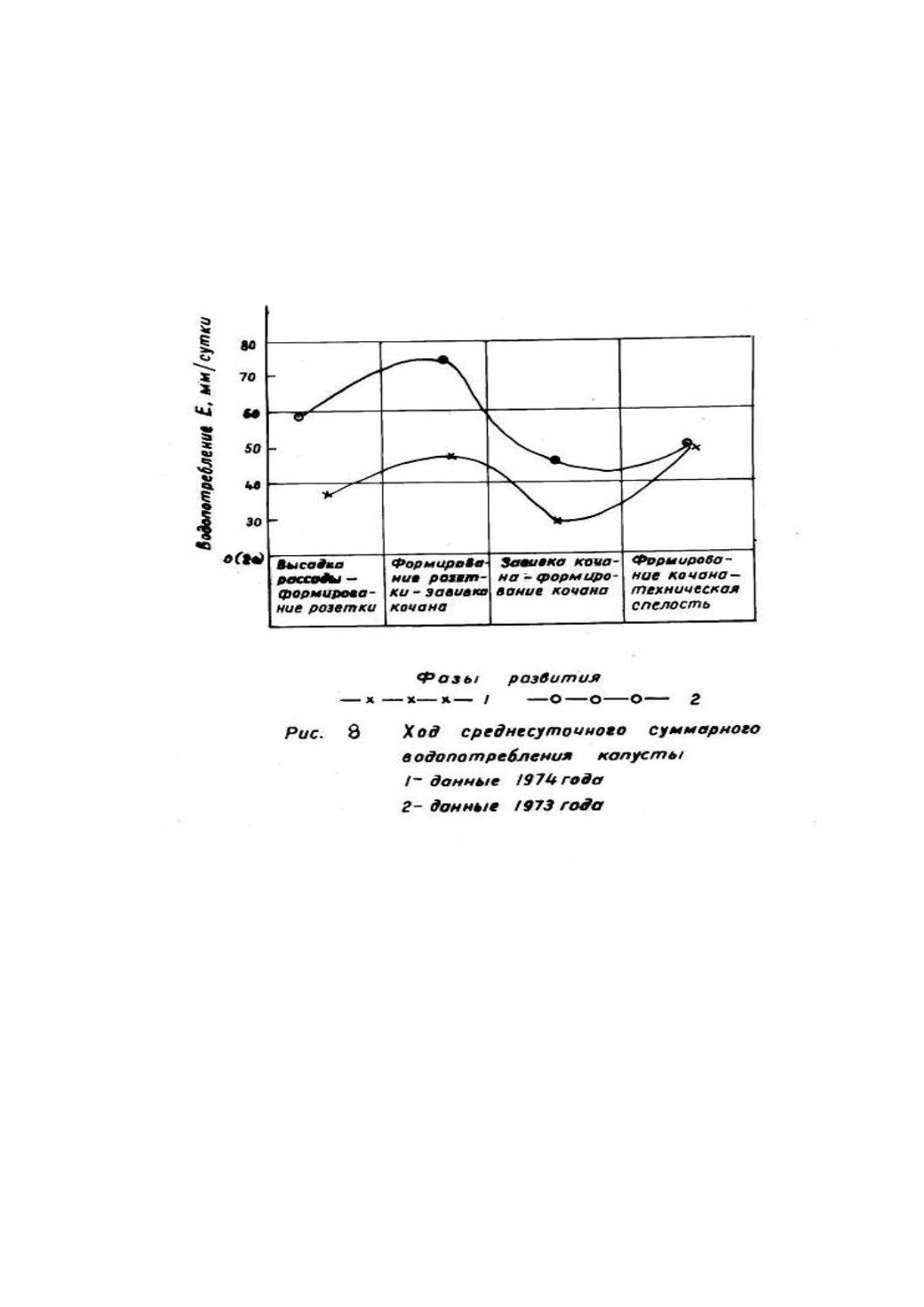

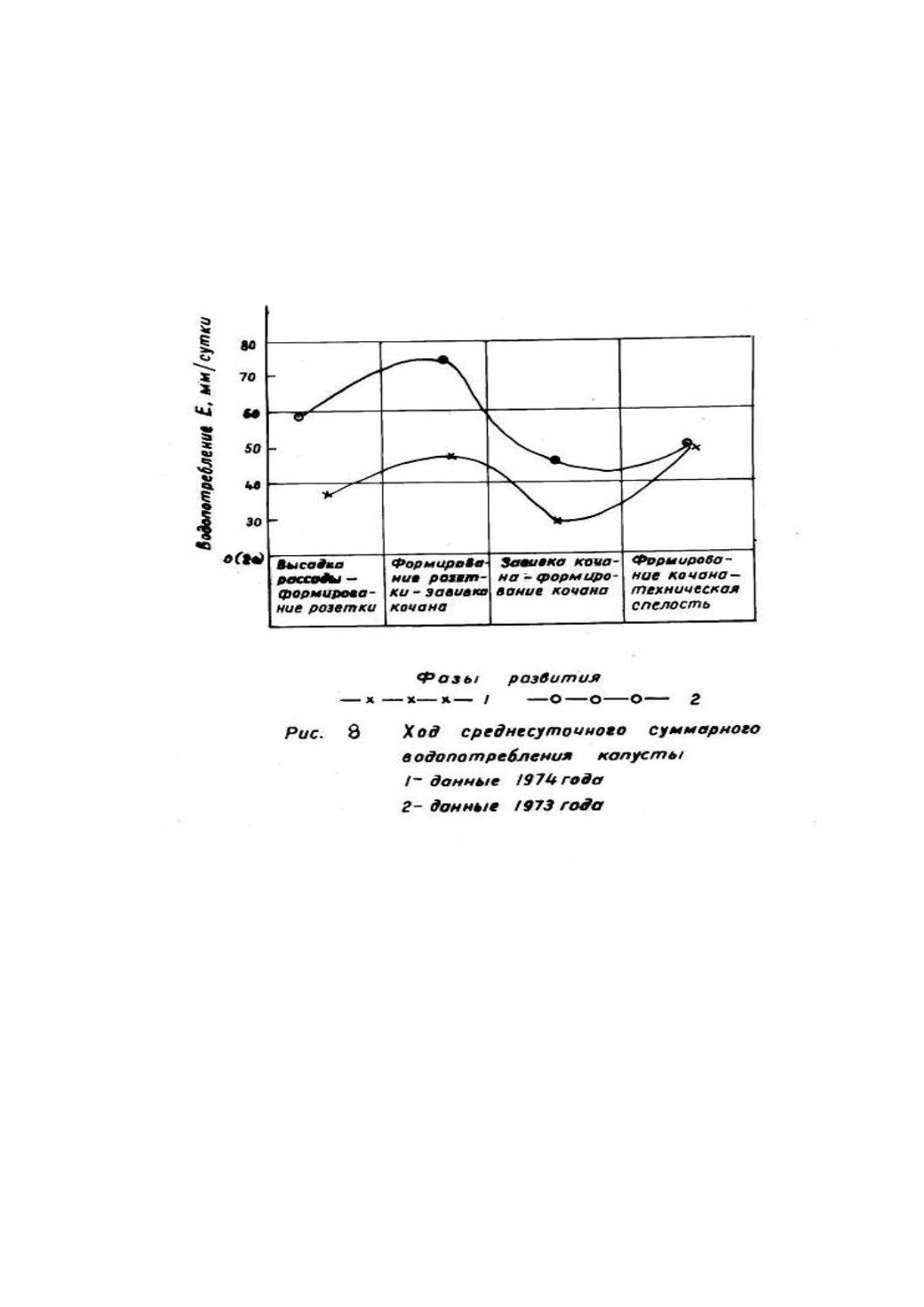

Заслуживает внимания и тот факт, что ход среднесуточного суммарного

водопотребления, например, такой влаголюбивой культурой, как капуста, снижается

только на период вегетативной фазы завивки кочана (рис. 8). Все остальные периоды

вегетации водопотребление характеризуется высокими значениями, и для получения

планируемых урожаев требуется дополнительное увлажнение почв. Именно

недостаточной почвенной увлажненностью объясняются невысокие урожаи данной

культуры в опытах (табл. 30) при общей эффективности орошения (в 1973 г. урожай при

поливе больше в 2,2-2,5 раза). Планируемые урожаи многолетних трав не были

получены и на орошаемых дерново-глееватых почвах (общий урожай, табл. 31).

.

Таким образом, возникает вопрос: была ли необходима оросительная мелиорация

на дерново-глееватых почвах? Прибавка в урожае многолетних трав не оправдывает

произведенных затрат. Выше было показано, что не всегда экономически эффективно

орошение и на дерновых почвах. По-видимому, подход к орошению пойменных почв

должен быть другим.

Все вышеприведенные результаты до сих пор рассматривались с традиционных в

мелиоративном проектировании позиций обеспеченности влагой сельскохозяйственных

культур. Рассмотрим их с экологических позиций. Анализ полученных результатов

позволяет сделать вывод о том, что в орошаемых дерновых почвах за годы наблюдений

отмечается сток 0,7 мм/га в июле, августе 1973 г. и 0,35 мм/га в июне, июле, сентябре

1974 г. С экологических позиций орошение не должно вызывать сток. Видимо,

эксплуатационный режим орошения должен устанавливаться не по расчетному методу, а

непосредственно по измеряемой с помощью датчиков как до полива, так и в момент

полива влажности почв. В результате исчезнет необходимость выяснять, что выгоднее:

пропустить 1-2 полива или рассчитать оросительную систему на 75, 95% обеспеченности

осадков. Поставленная проблема демонстрирует, что принятые в современном

Электронная книга СКБ ГНУ Россельхозакадемии